格非、毛尖聊电影:好的电影和好的文学都有毒素

“电影永远在激起我们一种‘脏乱差’的念头。如果不激发这些念头,电影也不会这么性感,吸引这么多观众。”近日,在《夜短梦长:毛尖看电影》一书的新书分享会上,华东师范大学教授毛尖告诉现场观众。

《夜短梦长》是毛尖在《收获》杂志电影专栏的文章合集,“夜短梦长”意为“夜太短电影太长”。毛尖对电影的热爱始于华东师范大学格非的大学课堂上,那时,格非给学生们讲《去年在马里昂巴德》(1961年阿伦·雷乃执导)和《呼喊与细语》(1972年英格玛·伯格曼执导),从那以后,毛尖就非常热衷于追索一些“看不懂的电影”。后来她才发现,本能的东西表达着人生最真实的需求和关系,心态也就逐渐放松了下来,不再“比武般地跟人谈电影”,而是慢慢建立了自己的电影判断坐标,从好莱坞类型片中也能够深化自己的感受。因此,读者手中的《夜短梦长》,并不专注讨论那些晦涩难懂的电影,其中第一辑写了火车、男人和少年、欲望和谋杀、老婆和小老婆、爱和欢愉;第二辑用赌徒的视野串起了影视小史:老K、老A、数字11、9、7……毛尖称,观众也常常像赌徒一般走到银幕前,为它可能开出的一点或九点而雀跃。

格非(左)、毛尖(中)

从“比武般地跟人谈电影”到“向下超越”

为什么人们会热衷于观看和讨论难以看懂的电影?现为清华大学中文系教授的作家格非给出了这样的解释:在他开始创作的时候,现代主义在文学、电影等领域盛行,“当时,看能看懂的东西是会被人笑话的,一定要去看那些不懂的东西。”他也在那些读不懂的小说上花了很大力气,随后却发现,其实那些看不懂的小说只要硬着头皮读一段时间,也会读懂。慢慢地,他就有了这方面的积累。在发表了一些作品、有了一些名气以后,格非开始和张艺谋等导演交往,还经常去北京电影资料馆看录像带。在看了瑞典导演英格玛·伯格曼在1972年拍摄的《呼喊与细语》之后,他深受震撼。“竟然还有人用特别‘笨’的、话剧舞台的方法拍电影!”自此,格非开始搜罗伯格曼等导演的那些让人“看不懂”的片子来看。

《呼喊与细语》剧照

在华东师大格非的课堂上,原本对电影的了解只限于奥斯卡的毛尖听说了伯格曼和安东尼奥尼。时值上世纪八九十年代的读书热、哲学热、现代主义热,大家热衷于追索一些看不懂的电影,越看不懂越觉得厉害。后来在香港读书,毛尖还参加了法国作家阿兰·罗伯-格里耶的讨论会,当时每天晚上学校大教室都会放映罗伯-格里耶的片子,放映结束全场往往只剩下一两个人。毛尖每次都坚持留到最后,虽然至今她也不能说真的看懂或者喜欢过格里耶的哪部电影。

“那一段时间,只要谁说这个电影难懂,我就像打了鸡血一样,特别想找来看。”这种状态持续了十几年。直到毛尖读到清华大学人文学院教授汪晖的《阿Q生命中的六个瞬间》,才为自己当时的心理找到了一种解释。在这本书中,汪晖指出,如果说“向上超越”是指摆脱本能和直觉,那么“向下超越”指的就是潜入鬼的世界,深化和穿越本能和直觉。汪晖认为,鲁迅试图抓住卑微的瞬间,通过对精神胜利法的诊断和展示,激发人们“向下超越”——向着他们的直觉和本能所展示的现实关系超越。直觉和本能不但透露了真实的需求和真实的关系,也直白地表达了改变这一关系的愿望。“过去,我总希望通过看特别难懂的、比自己的理念更抽象的文本来达成一种向上超越。”毛尖说到,但是通过阿Q就可以发现,一些很本能的东西表达着人生最真实的需求和关系,“我们可以带着它们走,深化它们,穿越它们,藉此达成向下的超越。”

毛尖坦言,虽然格非一直在课上讲伯格曼,但其实她自己一直没有完全进入和理解,或许,需要更多的生命经验才能理解《野草莓》《芬妮与亚历山大》和《假面》;另外一方面,她的心态逐渐放松了下来,不再“比武般地跟人谈电影”,而是慢慢建立了自己的电影判断坐标,开始重新发现好莱坞,重新审视类型片,在吃吃喝喝的电影中深化自己美学感受,慢慢获得了一种“向下超越”的力气。

“好的电影和好的文学都有毒素”

或许是出于“向下超越”的尝试,《夜短梦长》中写了不少与黑帮、犯罪、赌徒、外遇相关的电影。毛尖认为,一方面,痴迷于这些“脏乱差”,是因为现代主义流行时年轻人“怎么也不可能认同整齐有序的东西”。另一方面,她也认为,电影本质上就是不道德的:电影虽然不真正召唤人犯罪,但是它会把人心里的犯罪欲望释放出来。

在最初的电影当中,凶手是坏蛋,后来,谋杀案的主人公变成了擦肩而过的普通人,观众对凶手的看法也从惧怕变成了同情甚至赞叹。毛尖认为,在我们内心深处,敢于犯罪的人被观众“悄悄放大了比例尺”,比我们大一号也更有力量。在活动现场,毛尖还指出,希区柯克之所以有这么多观众,就是因为他永远在释放观众邪恶的冲动。大家每次都是和希区柯克电影中的坏人同一个心跳。例如,在《惊魂记》中,诺曼把金发女郎杀掉之后,花了非常多的时间处理血迹,浴缸里的血,地上的血,马桶上的血,他时间花得越多,观众就越认同他的劳动。他打扫干净,观众松一口气,他把金发女郎用浴帘包裹起来扔到汽车后备箱,观众又松一口气,但是他一直忽略了桌上的钱,观众急不可耐,恨不能提醒他桌上还有那包钱!直到诺曼关门时发现了钱,拿走一并处理掉,观众才彻底松一口气。毛尖评论道:“希区柯克的邪恶之处就在于,最后我们都会站到罪犯那一边。”

希区柯克

格非则认为,好的电影和好的文学都有毒素,它们一定有黑暗的部分。很少有现代小说把真善美作为主题来描写,从陀思妥耶夫斯基到加缪、卡夫卡全是写恶,甚至对恶事情加以分析和阐释。例如,陀思妥耶夫斯基的《罪与罚》里面的主人公拉斯柯尔尼科夫杀害了两个人,但读者一定会喜欢上他,不希望他被判死刑,想要看他获得拯救。陀思妥耶夫斯基对人自身处境所作的思考之所以会震动读者心灵,因为所有人都一样,身上有上帝的一面,也有恶魔的一面,黑暗就在日常生活里,没有必要回避。“了解这些东西之后,你会突然非常放心,觉得自己很正常。否则这些欲望和邪恶会在你的体内,让你没有办法解释自身。”因此,在格非看来,电影和文学最大的功能就是帮助我们解释自己和周遭的生活,如果电影和小说只反映高大上的东西,那么它的生命就会彻底完结。

禁忌是限制,也催生新的电影语法

在反映“脏乱差”的电影当中,毛尖尤其钟爱黑帮电影。她指出,在上个世纪30年代,《小凯撒》《国民公敌》《疤面人》等黑帮电影相继出现,电影类型已经成熟,但是这也引起了黑帮电影否会成为犯罪诱因的剧烈争执。不仅如此,上世纪30年代美国电影的宽松环境中,一些人起草了严格规范电影界人士行为的文件,希望在电影制作过程中进行干预,保证影片在道德和政治上不越轨。这份文件被当时美国制片人和发行人协会主席海斯接纳,成为了《电影制作法典》即《海斯法典》。

毛尖认为,这样的限制带来了后来黑帮电影当中爱情主题的上升,并且,女性角色往往会站在道德制高点上对黑帮大佬进行指责。在1931年的《国民公敌》中,主人公汤姆活力四射地为犯罪而犯罪,他的女友柔情蜜意地做好了早餐,但是他因为没有酒而不高兴,女友问“你是不是另有新欢了”,他就一把拿起桌上切开的大柚子打在了她脸上。类似这样的事情再也不会发生在以后的黑帮老大身上。毛尖指出,虽然今天影片中的黑帮大佬都比第一代黑帮大佬高出20公分,虽然他们身边总有一个深情款款且政治正确的女友,但是,原本存在于黑帮电影中硬朗的生命质感,那些可能引导观众“向下超越”的东西却被“浪漫的黑帮”转移了方向。“教父变成了情种,黑帮电影堕落,实在遗憾之至。”

《国民公敌》剧照

《海斯法典》导致电影中出现禁忌,改变了电影的发展方向。不过,毛尖说,有时候有一些禁忌也不是全然是坏事。她在《夜短梦长》中写到,在很多时候禁忌还催生了新的电影语法。例如,刘别谦就有著名的“刘别谦笔触”(Lubitsch Touch),在美国电影的保守年代活色生香地表达出欲望。在刘别谦的电影《天堂陷阱》中,假伯爵夫人确认假男爵就是自己仰慕已久的江湖大盗,激情地扑倒在他怀里,两人倒在了沙发上。随后,镜头上只留下了沙发,一张阅历丰富的沙发。在这之后,江湖大盗去行骗,顺利获得了社交丽人的好感,成为了她的秘书。他们的关系进展是另一个“刘别谦笔触”,摄影机对准了一只闹钟,闹钟上随着时间变化的光影显示出两人之间暧昧的加深。男仆上来敲女主人的门,女主人却从秘书房间里出来。随后男仆又来敲女主人的门,这回她又从自己房间开了门。男仆被搞得神志恍惚,审查机关也被刘别谦搞得神志恍惚。毛尖指出,正因如此,刘别谦才被后世的导演膜拜,成为现代好莱坞的缔造者。

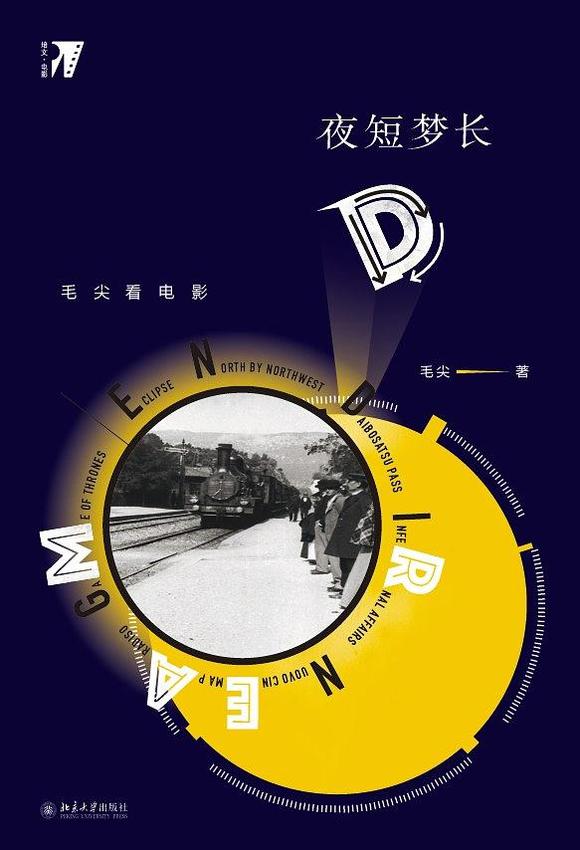

《夜短梦长:毛尖看电影》毛尖 著北京大学出版社 2019-2

(来源:界面新闻)