沉默背后的羞耻:为何作家选择不再说话

那是一个周日的午后,我走进了祖母的房间,里面陈设如初,几乎没有任何变化。我站在她的书房里,心情复杂。祖母在这儿生活了25年,6个月前不慎摔倒在壁炉旁,头部受到重创,不久便永远地离开了我们。祖母去世后,她的房间始终保持一尘不染,就连壁炉缝里干涸的血渍也被细心地擦拭干净了。我安静地坐在椅子上,打量着周遭的一切。

长久以来,沉默不语的状态令我十分着迷。在我13岁那一年,祖母搬进了这座宅子,她的到来使得整个家庭氛围变得异常微妙。那是一段充斥着动荡与不安的日子,也正是在那个时候,我失去了语言交流的能力,更准确地说,我能回答简单直接的问题,也能参与学校戏剧排演,但在将近一年的时间里,我彻底失去了与旁人交流的能力和欲望。在学校里,我扮演着一个近似隐形人的角色,徘徊在言语社交的边缘,不再说笑话,也不再问问题。

祖母搬来与我们同住后,大家的隐私、空间和时间都或多或少受到了侵蚀,我们再也不能随心所欲地进行交谈。坐在祖母略显空荡的房间里,曾经埋在心底的秘密似乎也失去了隐藏的必要,于是我低声说道:“我要结婚了。”

祖母对我的婚讯一无所知,在她弥留之际,父母甚至还在她的病床前欣赏着我的订婚戒指。我曾经想过和她分享订婚的喜讯,但却实在找不到合适的语句告诉她:我要和一个女人结婚了。那时的我心想,就算祖母能够理解,但她对同性婚姻的恐惧也许并没那么容易消散。在我出柜后的那些年里,祖母对女友一直很温柔,但她对我们之间的亲密行为仍然感到极度恐惧,所以有些话我始终没能说出口。但在内心深处,我并不怪她,毕竟我在30多岁时才公开了自己的性取向。即便在那时,我也觉得“女同性恋”(lesbian)这样的字眼实在难以启齿,而“姬佬(dyke,含贬义)”和“双性恋(bisexuality)”听起来就像某种疾病一般,因此每当别人问起时,我只是轻描淡写地说:“是的,我喜欢女人。”我幼稚地以为,或许这样就能消除自己内心强烈的羞耻和疑虑。

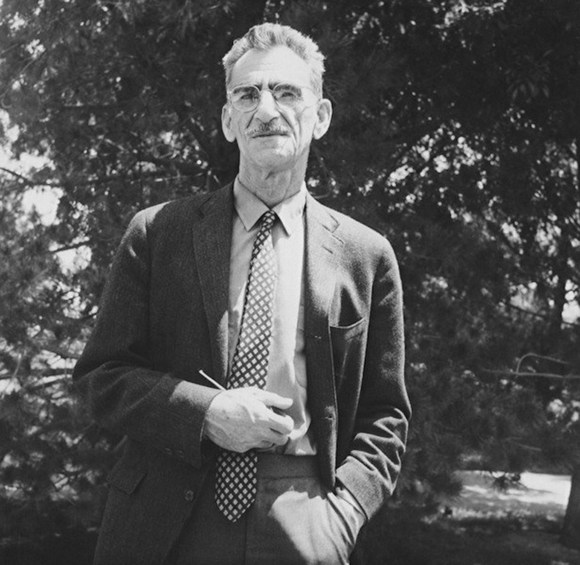

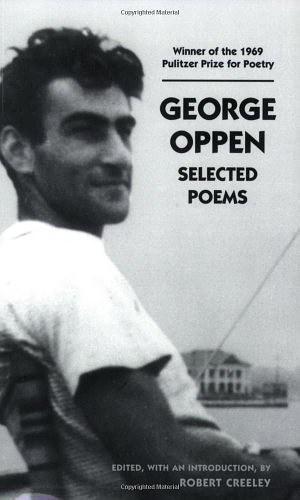

我来到祖母的房间,漫无目的地打量着她的书架,想找些婚礼誓词的灵感。我翻了翻鲁伯特·布鲁克(Rupert Brooke,美国诗人)的旧书,还有一些20世纪的爱情诗集,但它们似乎都不太合适。正当我一筹莫展的时候,一本熟悉的作品映入了我的眼帘,那是乔治·奥本(George Oppen)的诗集。作为一名美国本土诗人,奥本在自己的家乡却鲜为人知,但他不仅不介意,还时常引以为傲。在他看来,剥离一切背景,才能让语言无限地接近这个世界。但与此同时,他的作品却少得令人难以置信,似乎文字是妨碍他创作的源头。奥本的诗作零星散落在书页上,好似无尽白幕上跳跃的圆点。

我坐下来开始阅读他的作品,很快,一首简短的小诗就吸引了我的目光,里面描绘的是奥本的妻子玛丽。

是我,

不是我的,醒了

就在当下

阳光倾泻下来,也许

洒在空气中

是爱,

和信念。

就在那一刻,我感到了前所未有的乐观和希望,只想牵起爱人的手,告诉她我们不求相互占有,只需彼此珍惜。“是我,不是我的。”这就是我想说的话。

在祖母书房的那一天,重新点燃了我诗人般的浪漫情怀,但当我在上班路上重读奥本的诗篇时,却发现在他的作品深处,弥漫着一丝丝沉默的迹象。1934至1962年间,奥本没有发表过任何诗歌,信件写作也戛然而止,直到几十年后才恢复了创作。在这段漫长的沉寂中,他的生活以迅猛的速度向前行进着,先是加入了共产党,在二战时期奔赴前线抵抗希特勒的暴行,接着负伤回国的他却受到了麦卡锡议员的怀疑,于是举家逃往墨西哥,与妻女在外流亡了近十年,直到1958年才得以返回家乡。尽管如此,他仍然拒绝写作,至少在那段时间里,他没有留下任何作品。在他晚年的诗歌和书信中,奥本才真正开始回顾自己颠沛流离的前半生,在对回忆的筛选和过滤中尝试理解自己的人生。

在长达28年的时间里,乔治·奥本停止了写作

我无法理解奥本的沉默,也无法理解为什么一个曾被艾兹拉·庞德(Ezra Pound)誉为“文学巧匠”并给予极高评价的诗人,会在这么长的一段时间里彻底停止写作,却又在1968年重拾笔墨,并且一举获得普利策奖。如果我能解开这个谜团,也许就能理解,为何多年前的自己会选择同样的道路。

那一段沉默不语的岁月始终萦绕在我心头,当我独坐在祖母的书房,似乎能看到当年的自己,愁容满面地坐在去往学校的汽车里,一言不发。那是所女子寄宿中学,作为一名新生,我从一开始就觉得自己像个局外人。刚入校的前两周时间里,寄宿生不允许与家人联系,于是许多人开始给父母写信,每天早晨都红着眼睛前往教堂做例行祷告。也只有在那之后,我们每周才有10分钟的时间可以使用走廊里的公共付费电话。

每天晚上我都会悄悄溜出学校,虽然有时也会感到愧疚,但却停不下来。到了早餐时间,我便躲进储物室,伺机溜回班级的队伍。那里,总是有许多箱子和餐盒堆积成山,空气中弥漫着汗液和亚麻油的味道,所有没人会在那儿多做停留,拿起课本或曲棍球棒就赶紧离开了。

“哦,嗨,”有时他们会跟我打招呼,“我刚刚没看见你在这里。”

“啊,没事,我正好要出去呢。”我总是略带心虚地回答道。

正是在那个时候,我对语言的兴趣越来越寡淡,最终发现自己陷入了无话可说的境地。事实上,我从未想过停止说话,但很快沉默就成为了习惯,它让我感到无比的安全和放松。与此同时,我并没有受到任何欺凌,仅仅是被忽视而已。

不久,父亲被公司以改组为名而解雇,大家对此讳莫如深,因此沉默便悄然在家里蔓延了开来。在学校里,女孩们照样无忧无虑,不是去滑雪就是去逛街,没有人需要依靠借钱和祈祷生活。“血浓于水啊,”一天早上,母亲吃完早餐后对我们说,“别人不需要知道你爸爸的境况。”

在这样的情形下,我根本找不到合适的时间和语言向家人诉说烦恼,在他们的悲伤面前,我的困惑似乎无关紧要。在学校里,我总是小心翼翼,对自己的家庭困境避而不谈。不知不觉中,我开始一步一步远离这个世界,不再向任何人诉说我的情感。

奥本也在危机时刻停止了写作,因他实在无法对大萧条带来的贫困和苦难视而不见。在那之前,奥本一直在法国旅行,并和他的新婚妻子合开了一家出版社,依靠父辈留下的遗产生活。但回到美国后的他,却发现排队领取施舍的人群络绎不绝,1500万个家庭正在温饱线上挣扎,而到1934年,甚至有2000万人即将面临失业的窘境。面对残酷的现实,这位原本衣食无忧的年轻诗人不知所措,无数家庭正在为生存而挣扎,他又怎能心安理得地伏案写诗呢?

《乔治·奥本诗选》

对奥本来说,这些都是实实在在的伦理问题。在他发表的一篇以诗歌为名的论文《心灵的归宿》(The Mind’s Own Place)中,奥本回忆了剧作家贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)的话,布莱希特认为,有些时候“去写有关树木的文字几乎就是一种犯罪”。奥本则认为,有些情况“是艺术无法体面地解决的”,面对饥饿,诗歌几乎毫无用处。因此,他和妻子玛丽开始进入政坛,希望能够“制造混乱,让老百姓不用再挨饿”。

在这样的时期,选择沉默是需要勇气的。奥本解释说,他之所以这样做,是为了防止自己的言论沦为政党的宣传机器。同时,他的沉默中还蕴涵着更深层的东西:羞耻。奥本来自一个富有的犹太家庭,他曾告诉记者自己的“家族里有好几个百万富翁”。在我看来,他不愿在大萧条时期进行写作的部分原因,正是出于对自己能够继承万贯家产的“羞耻感”。1930年代,奥本富裕的童年生活与他作为共产主义鼓吹者的身份格格不入,所以他必须有所保留,这也是他生命中不可言说的一部分。正如玛丽在后来的采访中承认的那样,他们的财富就是一个“充满罪恶的秘密”,让这对夫妇得以在某些时候规避风险,因为在那样一个混乱的社会时期,金钱即万能。

在某种程度上,我的沉默也与此类似。在很长一段时间里,正是出于这种深深的羞耻感,我才隐瞒了自己的性取向。也许只有婚姻,只有勇敢地站起来向世界宣布:这就是真实的我,我才能真正与过去和解。

婚礼结束后,我并不记得自己在仪式上说过些什么了。我和女友选择了婚姻登记处准备好的誓词,那是一张压印精致的卡片,曾在许多新人手中传递。我们需要的,是一个真诚美好的仪式,而并非虚情假意的承诺。那些誓词很简单,口头念一念就行了,不用费心写下来。对我来说,值得纪念的时刻根本无需语言的衬托。当登记员示意我们牵起对方的双手时,我想起了我俩的第二次约会,那也是我们第一次触碰对方,第一次感受到指尖相交的悸动,也正是在那一刻,我才坚信我们之间有着不一样的火花。对我而言,这一幕幕的回忆与场景,哪怕诉说千遍万遍,也是值得。

婚礼当天我唯一记得的誓词,是奥本的话。从沉默中走出来的奥本有着自己的坚持,他相信,诗歌应当传递真实,这世界需要诗歌,诗歌也有责任记录和见证这个世界。对我们这些读者来说,奥本的诗歌不仅是颂扬爱情忠贞的誓词,也是对美好未来的无限期许。

(来源:界面新闻)