“霍乱”时期的自我、欲望与死亡

罗伯特·梅普尔索普(Robert Mapplethorpe,1946.11.4-1989.3.9)生在了属于他的时代。20世纪六七十年代的美国,尤其是开启了梅普尔索普艺术生涯的纽约,那种反叛、破碎、阴暗的氛围和性少数群体意识的觉醒,让梅普尔索普与之产生了美妙且恰如其分的共鸣。所以当我们观看他那些既美又诡异、出格的摄影作品时,我们也在透过它们感受着一个时代阶段的震荡与剧变。

法国建筑设计师勒·柯布西耶曾说:“光与影,使事物成形。”对梅普尔索普的一生而言,伴随着其不足半世纪的生命和更短暂的创造历程的,恰是极度耀眼的光明与暗如深渊的阴影。当奔放与叛逆的20世纪六七十年代结束后,保守的八十年代让曾经众多风华纷纷褪去。20世纪后半期最大的“瘟疫”——艾滋病的肆虐,让梅普尔索普这样的男同性恋者遭遇最沉重的死亡落幕。

Self Portrait, 1980 © Robert Mapplethorpe Foundation

虽然法国曾经一度出现“作者已死”的文学理论,但对于活跃在20世纪后半期的梅普尔索普与其摄影艺术而言,我们却不得不要去了解艺术家的生平、其人生历程、他在整个时期所扮演的角色以及由此而作用于艺术中的因素。在梅普尔索普的摄影艺术领域中——肖像、花卉与性——都被相同的艺术观念联系在一起,因此它们本身就形成一个整体,而泄露着他对于自我、艺术以及那个充满喧哗与骚动的时代的认知。

一、我是谁?

通过帕蒂·史密斯(Patti Smith)那部充满温情与哀婉的回忆录《只是孩子》,我们知道他们在1967年的纽约街头相遇,其后一起生活多年。而史密斯同时提醒我们,在一年后梅普尔索普便已经意识到了自己的性取向。随后他前往旧金山,这或是一次自我寻找之旅。之所以提及这个具体时间,是为了把梅普尔索普的人生放在更广阔的背景中。1969年6月,纽约格林威治村石墙酒中的同志,因不堪忍受警察的突击检查与骚扰而发生暴动,由此拉开了美国现代同志运动的序幕。当时住在纽约切尔西旅馆的梅普尔索普对此事不可能一无所知,尤其当时他正渐渐地进入“波普教皇”沃霍尔的“工厂”艺术圈。

梅普尔索普在此时产生了对于自身性取向的摸索,或许并非巧合。就如史密斯在其书中所说的:“他需要探索自身,探索属于他的创作语言”。史密斯在这里把探索自身与艺术创作放在一起并非偶然,而是她意识到梅普尔索普的艺术在很大程度上便是对于自身疑惑和探索的回应。在开始使用宝丽来相机进行摄影创作前,他已经探索过其他许多艺术形式,无论是传统的架上绘画还是拼贴、雕塑或装置等等,但这些形式都未能成为其艺术创作的主要媒介,这与当时他对自我的迷惘有一定的关系。帕蒂·史密斯写道:“他的创作开始变化不定,种种迹象预示着他被压抑的性别特征。他从没向我透露过他对性向的摇摆不定,后来我才明白,那时的他正痛苦地与自己的欲望斗争,试着解放天性。”

Self Portrait, 1975 © Robert Mapplethorpe Foundation

对于出生在20世纪四十年代美国一个普通地区天主教家庭的孩子而言,无论是性还是“反常的”性欲望都遭到压制与严格的控制。“二战”之后的美国社会曾经历过一个重新正常化/主流化的过程,即随着战时男性士兵的回归,一方面导致已经工作的女性与少数族裔(如黑人)面临被辞职的状况;另一方面对传统家庭价值、两性性别气质以及性别伦理的塑造和强调也导致女性再次被束缚于家庭之中,而一切“非夫妻”之间的性与性行为都遭到污名与打压。

这便是梅普尔索普所成长的社会背景。在1980年代回忆起自己的成长地时,他说:“我来自美国的郊外,那里有着非常安全的环境。”而“非常安全”不仅是对孩子的成长而言,也意味着它将是一个完美的主流意识形态再生产的场所。因此,当梅普尔索普在报摊前看到那些密封的同性恋情色印刷品时,受到的强烈冲击可想而知。或许正是这种成长中接受的观念与被压制的欲望之间的张力,创造了梅普尔索普摄影中那独具韵味且往往令人惊讶的情色主题与意蕴。

如果按照弗洛伊德关于艺术来源于艺术家的欲望的升华这一理论,梅普尔索普显然十分符合这一逻辑。他自己也曾在访谈中指出:“我在报摊前被这些杂志所深深困扰,因为杂志都是密封的,从而显得更具性感的吸引力,你无法触及它们……我的欲望被无限提升了,但是并非直接和性相关,而是一种神秘的吸引力。我想我可以将其转换为一种艺术,同时又保留其中的诱惑力,我想我可以做一些属于我自己的不同凡响的事情。”伴随着他从旧金山归来,在1970年代末期,艺术家创作了关于当时纽约地下各种虐恋文化(BDSM)的作品《X组合》系列,直白地表达了性与同性恋的主题,从而引起巨大争议。直到1980年代,梅普尔索普的作品引起了当时著名的“文化之争”,美国保守政客批评国家艺术基金赞助这类伤风败俗的猥亵作品,导致诸多政客与评价家都牵涉进这场讨论。

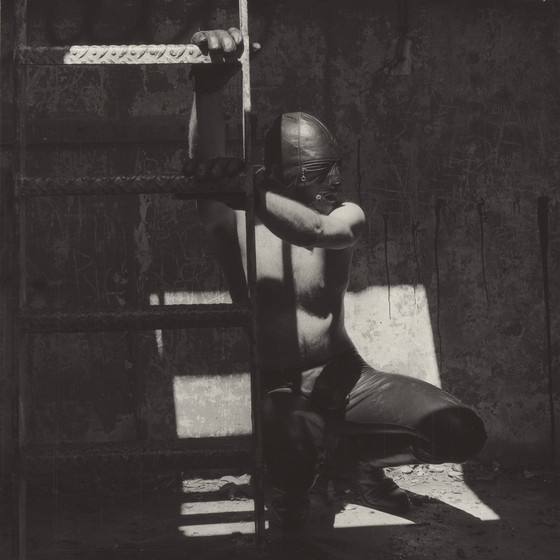

X Portfolio,1978 © Robert Mapplethorpe Foundation

对于20世纪六七十年代的纽约和旧金山这样同性恋亚文化群体庞大的城市来说,梅普尔索普的这些作品主题很平常。但对于美国主流社会而言,它则与逐渐兴起的同志运动一样令人不悦,是对当时普遍的社会观念和意识形态的颠覆与破坏。梅普尔索普的这组作品和性少数群体的“浮出历史地表”形成同声相应的效果。那些曾经遭到污名、被称作变态和堕落的性、群体和行为如今成为艺术的主题而登堂入室,这本身就是一种政治手段,与当时旧金山哈维尔·米尔克这些同运旗手所提倡的“骄傲”(pride)和“出柜”(coming out)等行动一样,都是为了清除传统宗教以及近代精神与心理学等科学对同志群体的污名和重构性少数个体的自我认同。

根据帕蒂·史密斯的回忆,对于自己的性取向和欲望,梅普尔索普是经过天人交战的。他最终接受了自己,将此事告诉已经交往多年的帕蒂时,依旧担心这个自己唯一爱过的女孩会因此疏远他。1970年代梅普尔索普那些涉及性少数群体的摄影,在某种程度上可以说是他对于自我性取向认同的完成,由此才产生了1980年代创作的鼎盛辉煌时期。

《只是孩子》 [美] 帕蒂·史密斯 著 刘奕 译理想国 | 广西师范大学出版社 2017-1

在梅普尔索普的摄影中,自拍贯穿其艺术生涯始终。如果我们按照时间线索观看这些自拍作品就会发现,它们同样是艺术家对于自我的认知和观察。在梅普尔索普的自拍作品中,从曾经嬉皮士般的浪子形象,到中期著女装的阴阳混合形象,以及在其生命最后阶段里那些令人悚然却又充满真诚、甚至有些冷漠的形象,贯穿其中的是艺术家对于自我的凝视。

或许像梅普尔索普这样一个“边缘”——无论是其性取向,其摄影所关注的主题和其中的情色意味,以及艺术家这个身份本身——艺术家,终其一生所面对的问题就是在这个充满了关于“正常”“主流”和规训的社会与意识形态中,他处在哪个位置?他是谁?

Self Portrait, 1980 © Robert Mapplethorpe Foundation

二、性与“完美形式”

纵观梅普尔索普一生的艺术,无论在主题还是思想上,“性”贯穿始终。梅普尔索普摄影作品中的“性”之所以引起如此大的争议(甚至蔓延至今),在很大程度上归因于这些“性”所属的群体,以及艺术家对于这些“性”的处理。

在西方古典艺术理论中,美与情色之间有着看似界限分明但实则十分模糊的划分,而有一点更值得注意,即在西方古典艺术中情色始终与裸体绘画如影随形,而裸体画的“安全性”完全建构在对其情色内涵的遮蔽或者说是有意隐藏之上。这一传统伎俩在19世纪末马奈的几幅作品中被完美地揭露,而其中又以《奥林匹亚》最为典型。在《奥林匹亚》所引起的争议中,如果我们忽视评论家以古典绘画技法和思想来批评马奈的这一部分,剩下的便是美国艺术史家T.J.克拉克在其《现代生活的画像》中所指出的,《奥林匹亚》中的妓女形象不仅未能如传统裸体画般遮蔽性的存在,反而在某种程度上放大了它的存在。观者欣赏到的不再仅仅是一个关于“美”的裸体形象,而是一个有着性(欲望)的活生生的女子。

马奈,奥林匹亚,1863,收藏于奥赛博物馆

在20世纪早期,奥地利年轻画家席勒曾因其绘画题材对于性的关注,而遭到法庭审判其作品淫秽。在席勒的画中,我们看到了真实的性和性欲望,而非某种经过压制或有意隐藏的东西。在梅普尔索普的摄影作品中,性同样是未被隐藏的:其中一部分是其早期拍摄的虐恋群体的性与性行为,摄影的记录性特点使得这些地下的性具有了真实的展现,而借助摄影“反映现实”这一特征(苏珊·桑塔格在其出版于1977年的名著《论摄影》中指出,摄影影像自成一体,塑造出一个关于影像的世界,并且企图着取代真实世界),观者所受到的震撼便可想而知;而另一部分则来源于艺术家80年代那些经过精心设计和摆拍的人体摄影作品,其中的性同样未经任何隐藏。

Leather Crotch, 1980 © Robert Mapplethorpe Foundation.

梅普尔索普早期这些生猛作品的核心集中在“性”上,带着十分鲜明的挑衅性和颠覆性。在某种程度上,它们与20世纪四五十年代芬兰著名的男同性恋情色画家芬兰的汤姆(Tom Of Finland)的作品有着十分相似之处。值得一提的是,芬兰的汤姆的作品在本国遭到查禁,他的许多作品都是在旧金山一家同志杂志上刊登的,由此也直接影响了六七十年代旧金山同志皮革群体的诞生和发展。梅普尔索普曾于20世纪六十年代后期前往旧金山,之后,他的作品中便出现众多身着皮革的男性(他自己也有几张身着皮革外套的自拍作品),不知他是否也曾受到芬兰的汤姆的影响呢?

在梅普尔索普的人体摄影中,他对于“完美形式”(perfection in form)逐渐流露出一种执念般的追求,这种追求并未压制内容,反而令其得以提升到一个典型性的高度。在这其中,无论是黑人男性身体还是女性身体,其中的阴柔与阳刚的二元结合所创造的“性”便随之被理想化,与其早期那些生猛、直白的性产生差异。

Lisa Lyon, 1981 © Robert Mapplethorpe Foundation

梅普尔索普摄影作品中的“完美形式”不仅与艺术家个性中的某种理想感有关,或许也与当时正在美国兴起的现代艺术思潮的转向有一定联系。伴随着“二战”后现代艺术中心从巴黎转向纽约,美国的现代艺术理论也开始蓬勃。1961年克莱门特·格林伯格出版艺术评论集《艺术与文化》,为现代主义艺术保驾护航,其中尤其以纽约的抽象表现主义为代表,强调艺术自主性以及对于艺术自身形式的追求。我们不知道梅普尔索普是否了解格林伯格的理论,但他在形式上的探索却与20世纪六七十年代的美国主流艺术之间有着一定的联系。

另一方面,梅普尔索普摄影作品中的形式又不仅只是现代性的,它同时流露出强烈的古典美学特点。在温克尔曼对古希腊雕塑的分析中,他提出了一个经典论述来概括这些艺术作品的特点,即“高贵的单纯,静默的伟大”,梅普尔索普1980年代高峰时期的人体摄影便透露着相似的特征。这些作品中的人体有着精致的光影、古典的造型和优雅的形式,其中一些人体被故意设计在基座上,模仿古典雕塑形式……这一点在其花卉系列中表现的同样十分鲜明,这些精致的摆拍所营造的“完美”一方面与其主题之间形成一定的张力,另一方面却也隐约地反映出艺术家本身的某种心理状态。

Phillip Prioleau,1982 © Robert Mapplethorpe FoundationJ. Paul Getty Trust and the Los Angeles County Museum of Art

虽然艺术家本人多次指出,自己对花卉这一主题感兴趣的原因是其诡异性,但我们却依旧无法忽视其中所隐藏的性意味。从19世纪开始,花卉便是摄影中的一个重要主题,但在20世纪七八十年代,美国大多数摄影师已经抛弃了它。在这一点上,梅普尔索普的不同再次表现了出来,更加不同的是,他通过对这些花卉进行精心地编排设计使得它们成为一系列形象与符号,开始承载超出其本身的意涵。

首先是由花卉这一主题加上完美形式而造成的精致所产生的某种“变态性”,即这些原本如此美丽的花卉和艺术作品在引起审美愉悦的同时,又催生着某种焦虑与忧郁。引起这一点的是梅普尔索普作品中所独有的“过剩”特点,这些完美已经(或说是好像已经)超越了完美而开始溢出,形成作品审美的餍足,造成某种毒害性和腐蚀性,甚至产生一种矫揉造作之感。就好似奥斯卡·王尔德在其小说《道林格雷的画像》中的那幅太过完美而腐烂的画像。

Poppy, 1988 © Robert Mapplethorpe Foundation

其后便是花卉的性意味。在梅普尔索普对形式、光与色彩的精心运用下,这些花卉所展现的性既是完美的,同时又是诡谲且令人不安的。在一定程度上,它们似乎脱离了其诞生的特定社会背景和意识形态,另一方面,它们又因为围绕着性而难以避免地与80年代渐渐兴起的性保守主义思潮形成张力。相比于艺术家早期的“性”,这里被精心设计过的“性”相对变得安全和脱离了。因此,梅普尔索普这一系列所获得更多是对其摄影技术和艺术的赞誉,而没有产生如早期那般因性和情色而引发的争论与抗议。

三、“霍乱”时期的遗照

1985年,梅普尔索普给自己拍摄了两张自拍像:一张头顶戴角,少有的使用底光拍出了狰狞的面目,眼神凄厉,仿佛恶魔附身般变了一个人;另一张采用慢速快门和闪光灯拍摄:转头的瞬间,眼神忧郁,发际稀疏,已显老态……第二年,他检查出感染艾滋病毒。

Self Portrait, 1985 © Robert Mapplethorpe Foundation

Self Portrait, 1985 © Robert Mapplethorpe Foundation

1980年代,对于“浮出历史地表”的性少数群体而言是一个萧瑟之冬,艾滋病的出现及其后围绕着它所建构出的一系列疾病隐喻和污名导致男同性恋群体面临着双重压力:一是主流社会的进一步敌视和压制,保守政府部门(美国的里根政府、英国的撒切尔政府)的不管不顾;二是艾滋病并发症的迅速和致命,导致许多年轻生命纷纷凋落。纽约激进同志组织ACT UP建立者之一、戏剧家拉里.克莱默(Larry Kramer)曾在采访时说:“经过80年代,我的许多朋友都死掉了!”在根据其同名戏剧改编的电影《平常心》中,便表现了男同性恋群体在这一“霍乱”时期所遭遇的不幸与艰难。

就如苏珊·桑塔格在其著作《疾病的隐喻》一书中所指出的,自古以来人们对于疾病,尤其是大型传染病——如瘟疫和霍乱——都会建构一系列的隐喻,其中掺杂着复杂的社会、政治、经济、宗教和道德因素。艾滋病同样未能幸免,保守势力把它称作“同志癌症”(gay cancer);宗教势力则宣传这是上帝对性少数群体堕落的惩罚;另一些人则认为这是男同性恋群体选择的性滥交生活方式带来的自作自受……感染艾滋病毒的个体更是从根本上被排除出社会,沉重的污名导致感染者不得不承受多重压力,而造成心理和精神痛苦。

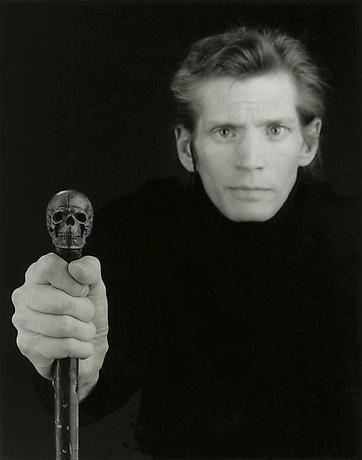

正是在一片喧哗之中,1985年梅普尔索普那张头戴犄角的自拍像有了一个几乎如谶语般地暗示,即如他一般的同志(以及感染艾滋病毒)再次被隐喻为魔鬼。在这张自拍中,没有了鼎盛时期的精致光线和完美形式,只剩直白的形象和目光,凝视着镜头。这一形式在梅普尔索普之后的几张自拍像中都被延续着,尤其是其去世前一年所拍的最后一张自拍像:黑白照片里的主角身穿黑衣、手持骷髅手杖,身体、手臂与背景融为一体,只露出明亮的头部与手杖,没有其他细节,大面积的黑暗让人过目难忘。

Self Portrait, 1988 © Robert Mapplethorpe Foundation

在西方传统中,制作死亡面具有悠久的传统,而梅普尔索普的这张自拍像更像是提前把自己制作成死亡面具,变成死神。另一方面,这又似乎是一个隐喻:在这个“霍乱”风暴中,举世皆把他们——感染艾滋病毒的同性恋者——视作魔鬼、堕落者和他者,由此对他们的苦难和不幸转过脸去,对其恶语相向却不用受到良心和道德的谴责。但艺术家的这张自拍照却展现了截然不同的形象:一个活生生的人面对着镜头,面对着观者,死亡即将降临到他身上。

画面的极简和黑白的对比,把作品中主人公的坚韧、真诚和勇气展现得淋漓尽致。在某种程度上,梅普尔索普晚期的自拍摄影出现了早期作品中的那些“随意性”,虽然设计和形式已经变得更为自然,但其中的此刻性和场景性却再次出现,因此也使得这些作品变得与观者更加贴近和亲密。

在这些自拍像中,我们发现一路走来,这个艺术家已经不再是那个因性取向迷惘和害怕的年轻小子,对于自己是谁、该做什么,他至此已经拥有鲜明的意识。观众曾称他为“黑暗王子”,最终梅普尔索普享受着这个标签,就像他享受着同志身份和同性情欲一般。这也是在他的艺术中十分吸引人的一部分:他把那些遭到贱斥和污名的人、形象与欲望通过自己的摄影转变成美的、可以被欣赏与享受的存在。

接受你自己,然后把那些丑陋、痛苦和羞辱都变成艺术。就如他的灵魂伴侣帕蒂·史密斯在《只是孩子》中所说的:“罗伯特涉足人性的阴暗,并把它转化成艺术……他在表现某种新的东西,某种不同于他所见过、所探索过,也尚不曾被见过和被探索过的东西。”这便是梅普尔索普那些无论是充满争议还是形式完美的摄影作品中所存在的最迷人和令人好奇的东西。

Italian Devil, 1988 © Robert Mapplethorpe Foundation

(来源:界面新闻)