蝴蝶与妇道:博物历史上的性别歧视

近几年关于昆虫的讨论不少,但论调都算不上乐观,昆虫灭绝论调越吵越热。2017年底,德国的一项研究显示,最近30年来当地的飞虫数量下降了整整80%。在《纽约时报杂志》于2018年底再度刊出特稿关注昆虫灭绝后,各种警告的声音有增无减。就在本月,两位学者在检视以往多项研究的基础上,声称“作为一个整体的昆虫将在未来数十年里步上灭绝之路”。《大西洋月刊》日前撰文表示,在与一些科学团体和研究者探讨后,他们发现,声称昆虫将在不到一个世纪的时间里尽数灭绝的说法都是荒谬的,以昆虫极为发达的多样性而言,某种类型的昆虫反而可能是地球上最后灭绝的物种之一,毕竟,光是瓢虫的种类就比哺乳动物还多了。不过,虽然灭绝之说有种种纰漏,但人类也需警钟长鸣,栖息地消失、杀虫剂以及其它污染源、新引进物种和气候变化等因素都在威胁昆虫的多样性。

很有趣的一点是,致力于研究昆虫多样性的科学家,其实才是濒临灭绝的物种。“社会对慢悠悠的爬虫类长期以来持敬而远之的态度,而昆虫学研究也基本得不到什么资助。等到有钱的时候,它们又不成比例地被用来研究消灭各种农业病虫害的方法了。”《大西洋月刊》的这篇文章中写道,“记录昆虫多样性这一相当基本的事务,比较而言基本是被忽视的,分类学家的稀缺则让情况变得更加恶劣——颇为讽刺的是,这类科学家专门负责发现新物种,但他们目前却处于‘濒临灭绝’的状态。”回望过去,在18、19世纪那个大探索、大发现的黄金时代,我们也能看到一些女性的身影,虽然她们往往被认为“不守妇道”。

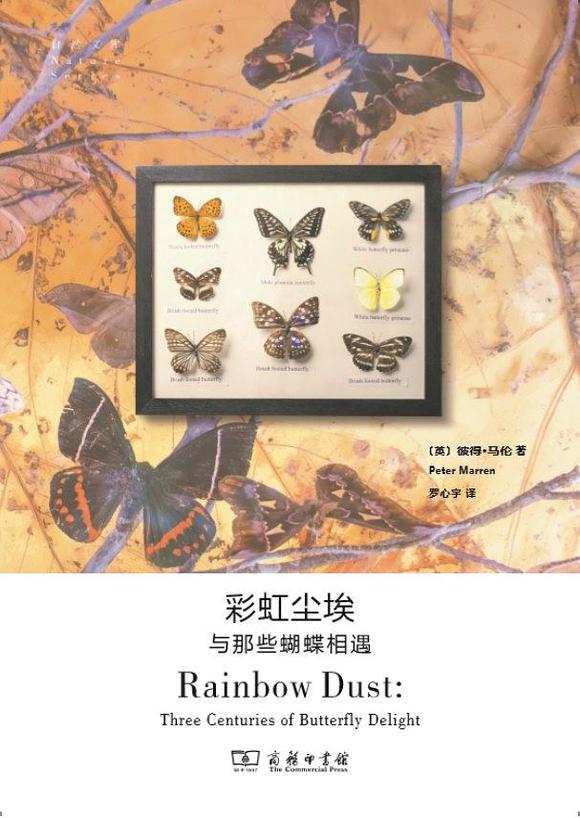

《彩虹尘埃:与那些蝴蝶相遇》[英]彼得·马伦 著 罗心宇 译商务印书馆 2019-01

在《彩虹尘埃:与那些蝴蝶相遇》一书中,英国自然作家彼得·马伦专辟一章介绍了在蝴蝶发现和培育历史上具有重要意义的女性。18世纪英国社会的观念是,少数有条件的女性可以接受适度的科学教育,但经典科学领域是男性的地盘。可是植物学对男女同等开放,因为那时的人认为植物学和搞园艺没什么区别,而且莳弄花草和饲养蝴蝶都在某种程度上隐含着抚育后代的意味。女性不只被局限在博物学更为“淑女”的一面里——可以饲养,不能杀死(男性可以随意猎杀),如需标本,那就去购买或交换——社会对于她们如何获取知识同样有所约束,女性长久以来被科学性和哲学性的作品排斥,只能书写一些和家庭或闺蜜情感有关的作品,不能显露自己的知识,否则会被认为没有教养。

然而,一些勇敢无畏的女性旅行家、探险家和收藏家仍奋力挣脱刻板印象和性别歧视的枷锁,去发现新物种并以自己的方式记录书写。“她们很幸运地生活在一个交通便利的时代:蒸汽轮船、铁路和现代公路第一次打开了世界上那些遥远国度的大门,这正是探索和发现的黄金时期,也是罗斯柴尔德大人这样的有钱金主们资助针对偏远地方的采集考察活动的时代,几乎每天都有华丽的蝴蝶新种被描绘出来。对于这些女性来说,旅行为她们带来满足感,还可以逃离家中那些令人窒息的条条框框。”彼得·马伦写到。

经出版社授权,界面文化(ID:Booksandfun)从日前出版的《彩虹尘埃》一书中文版中节选了这一章节的部分内容,以飨读者。

《博物历史上的性别歧视:那些热爱和写作蝴蝶的隐形女人》

“恪守妇道”

一说到性别的问题,罗素的观点并不比他穷极一生去批判讽刺的那个时代的人们开明多少。他坚持认为:女人的本分就是待在家里,尤其是闺房或者厨房里;女人,不具备提炼思想的能力,尤其是在科学方面。她们天生的能力范围就是搞些动手的活儿。他害怕女人要是不顾家,没些温良恭俭让来约束她们,她们就要对男人施以暴政,让丈夫的生活成为悲剧。“女人这么容易勾起男人的七情六欲……男人迟早要身受其害。”他警示世人。人类应该甩掉世俗的枷锁,回归自然的状态——但女人就得待在厨房里。

18世纪的英国社会关于是非曲直有着一成不变的观念:适度的科学教育——对于少数有条件的女性来说——是可以接受的;与此同时,那些经典科学是男性的特权,不对她们开放。比如,化学就被认为是某种程度上适合女士的学科,因为那时的人认为它跟做饭相似。同样地,植物学也对男女同等开放,因为莳弄花草是被认可的消遣方式之一——也同样是因为18世纪的植物学跟搞园艺没两样。人们承认,研究花花草草还是在女性的能力范围之内的。教会同样承认自然研究是道德的,允许其对女性开放,因为正如约翰·雷所讲的那样,它有助于加深宗教的情感。任何被花朵和蝴蝶吸引的人当然会热爱造物主的杰作。

蝴蝶

在这种意义上,蝴蝶被看作是“植物学”的一部分,尤其是因为饲养它们需要了解“园艺学”来为毛毛虫罐藏或种植食源植物。但即使这样也有一定的限制。饲养蝴蝶和园艺学一样,有着抚育后代的隐含意义,因此是份人们可接受的工作。为蝴蝶做线图、彩图和刺绣也不错。但是杀死它们作为收藏就不行。贝壳收藏在受过启蒙的女性中间如此流行的原因之一,就是收集贝壳不需要杀死里面的动物。一个男人背着猎枪、牵着猎狗出门没关系,还会被人称赞他具有男子气概,而女人们就应该温柔些。波特兰女公爵很喜欢在海滨和湖畔寻找蜗牛和贝壳,但没有证据显示她会追捕蝴蝶。她的蝴蝶似乎是通过购买、赠送或是交换得来的。

女性不只被局限在博物学更为“淑女”的一面里,社会对于她们如何获取知识同样有所约束。哲学性的作品,比如雷的《昆虫的历史》(History of Insects),就不适合女性的头脑。反之,或许是因为被科学和哲学排除在外而充满挫败感,女性投身到了符合自己的感知和阅历的写作当中去。女性的作品关注家庭和沟通,涉及家人间或是闺蜜间其乐融融的交流。波特兰女公爵本人就是一个才女圈子中的一位,这个圈子被称为“蓝袜社”(bluestockings),她们在画室和沙龙里进行严肃的会谈,希望借此“以一种社会所接受的方式建立女性的独立智慧”。一位贵格派作家,普莉希拉·维克菲尔德(Priscilla Wakefield),专精于这种书信体的科学探索方式,将其视为“寓教于乐”。因此,举例来说,她通过引用一位受教育良好的乡下女士克拉丽丝与她的一位受过启蒙的绅士朋友尤金之间的对话,介绍了蜜蜂的习性。在这场交谈中,克拉丽丝担心自己对昆虫的喜爱可能与她作为一个女人和年轻妈妈的身份彼此不容。尤金赶紧向她保证说蜜蜂完全是个合适的研究对象,因为它们本身也是好母亲,况且它们劳碌的生活难道不正与女性操持家政中的柴米油盐之事产生共鸣么?这两位约好了在晚饭后共处一段时间,聊聊蜜蜂,在花园里散散步,观察观察蜂房。即便如此,维克菲尔德小姐还是警示世人,这样的知识很危险,一位女士应该慎重地运用。和别人在一起时显摆自己的学识是很粗俗的,是一种没教养的体现。所以还是自己知道就好。

贵格派作家普莉希拉·维克菲尔德

在这样的约束之下,看到本杰明·威尔克斯于1749年出版的《英国蝶蛾志》中列为贡献者或者“鼓励者”的大约100人中有四分之一是女性,可能会让人感到惊讶。而且其中不少人可不只是出点儿钱而已。威尔克斯单独提到一位沃尔特斯夫人,她作为一位稀有蛾类的饲养者声名远播,并且按书中的言外之意,她还是图片的原始素材提供者。看起来,女性在当时已经凭借她们在饲养蝶蛾方面超越男性的专业素养赢得了声誉。正如在其他很多与养育相关的事情上一样,女性在这方面拥有优势。

不守“妇道”的女人

对蝴蝶和其他昆虫感兴趣的女性可能会面临社会的排斥,在男性至上的维多利亚时代,她们被排除在新成立的昆虫学俱乐部之外,禁止给他们的期刊投稿。因此,女性不可能以自己的名义记述她们的发现。这就是为什么我们很少听说过爱尔兰最好的昆虫学家之一,玛丽·贝尔(Mary Bell, 1812-1898)的事迹:她没办法发表自己在负子蝽和蜻蜓方面的最初发现(她是第一个发现负子蝽可以像蝗虫一样发声的人)。是她的哥哥理查德替她署的名。

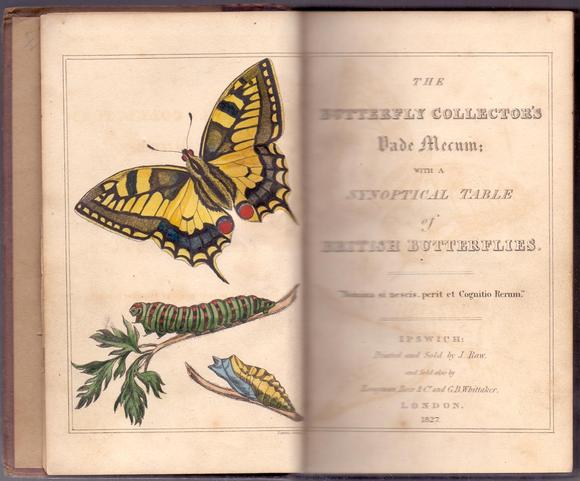

所幸,女性可以写书,并且确实写了。利蒂希娅·杰明(Laetitia Jermyn, 1788-1848),自封为“蝴蝶仙子”,写出了后来成为标准教材的《蝴蝶收藏者随身指南》(The Butterfly Collector's vade Mecum)(或者叫“口袋本”)。1848年,玛利亚·凯特罗(Maria Catlow)出版了一本名为《英国流行昆虫学》(Popular British Entomology)的书,这本书大获成功,被重印了两次。然而两位作者都觉得有必要写成一种适合女性的风格:在杰明看来这需要加入诗歌和伦理学方面的长篇,沉闷的闲谈于凯特罗而言则是一种美化过的、限制了自身实用性的通俗化。

利蒂希娅·杰明《蝴蝶收藏者随身指南》

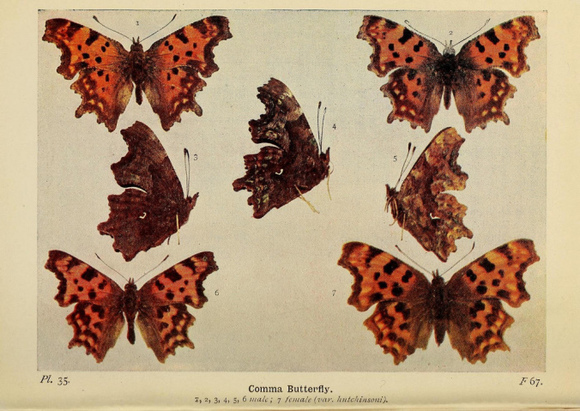

在蝶蛾饲养方面,母性的关怀在艾玛·哈钦森(Emma Hutchinson, 1820-1906)身上达到了极致,她是名字被用于英国蝴蝶身上的第二人,她的名字被后人用来命名白钩蛱蝶金黄色的盛夏型变种hutchinsoni。艾玛是格兰茨菲尔德的教区牧师的妻子,这个地区位于赫里福郡乡间莱姆斯特附近。她发表的作品不多,其中的一篇是关于昆虫学研究内容中哪些适合女性、哪些不适合女性。比起像男人那样采集蝴蝶,她更提倡女性应该研究它们的“习性”。她们应该饲养这些昆虫,研究其生命周期的各个阶段,并且仔细记录每次皮色的变化以及形态的差异。一位牧师的妻子亲自去搜集卵和幼虫是不合适的,但至少她可以为众多(男性的)帮手们带给她的虫源种植植物,保证它们新鲜食料的供给。她饲养了一种小型的土褐色蛾子——齿轮斑尺蛾(Eupithecia insigniata),从1866年起繁衍了数代,直到她去世为止,为当时所有的收藏者提供了标本。但与她关系最为密切的物种是白钩蛱蝶。白钩蛱蝶在今天属于常见种类,但在19世纪是公认的稀有物种,并且曾经一度被认为有灭绝的危险。一个确保可以找到它们那浑身带刺、褐白相间的幼虫的地方就是位于赫里福郡的啤酒花园里那些藤蔓的叶片上。她谴责收获标本后焚烧藤蔓的行为,因为这会加剧这种蝴蝶的灭绝的危险。艾玛的行为可能是史上第一次针对英国蝴蝶的保护尝试,却成功饲养了一代又一代的白钩蛱蝶,并且给她的朋友们寄去很多箱幼虫,希望通过放生来保护这个物种。另有成百上千只跑去“给其他博物学家的收藏增光添彩”了。

由于年复一年地饲养白钩蛱蝶,艾玛·哈钦森是第一个发现它一年发生两代,并且两个世代不同的。这种蝴蝶亮金橙色的浅色色型由春季饲养的幼虫羽化而来,很容易被错认成豹蛱蝶;而深色的色型则来自于一年中晚些时候降生的幼虫。艾玛得到了正确的推论,也就是白昼长短决定了哪一种色型(深色还是金色)会羽化出来;金色型喜欢炎炎夏日的温暖白天,而深色的、不太显眼的则是需要默默无闻地度过冬天、然后在春天苏醒的一代。她逐渐获得认可,是在自然历史博物馆接纳了她的蝴蝶收藏品的时候,同时她的笔记本和记录也被保存在了乌尔禾普博物学家野外俱乐部的图书馆里。

以哈钦森命名的蝴蝶

一场别开生面的妇女解放运动铭记了三位勇敢无畏的女性旅行家和收藏家:玛格丽特·芳汀(Margaret Fountaine, 1862-1940)、伊芙琳·奇斯曼(Evelyn Cheesman, 1881-1969),还有辛西娅·朗菲尔德(Cynthia Longfield, 1896-1991)。这三位都有独立的经济来源,而且都没结过婚,所以她们几乎是随心所欲想做就做,想要去哪儿旅行可以说走就走。她们很幸运地生活在一个交通便利的时代:蒸汽轮船、铁路和现代公路第一次打开了世界上那些遥远国度的大门,这正是探索和发现的黄金时期,也是罗斯柴尔德大人这样的有钱金主们资助针对偏远地方的采集考察活动的时代,几乎每天都有华丽的蝴蝶新种被描绘出来。对于这些女性来说,旅行为她们带来满足感,还可以逃离家中那些令人窒息的条条框框。

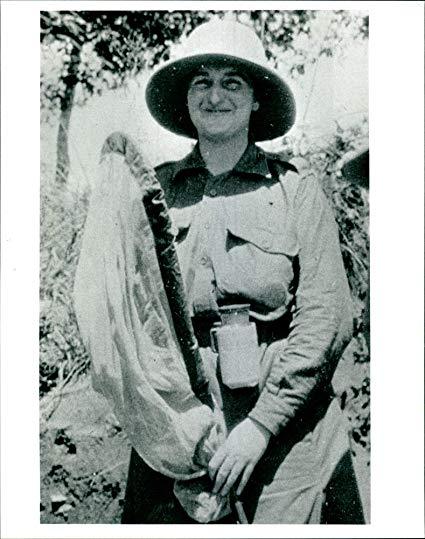

伊芙琳·奇斯曼想要当一名兽医,可是却无法进入皇家兽医学院接受培训,因为他们不收女学生。她转而在伦敦动物园昆虫室找到了一份工作——即便如此也是破格进去的;她是史上从事这个职位的第一位女性。接着,她独自开始了一系列去往巴布亚新几内亚、新赫布里底群岛等热带太平洋岛屿的考察,不畏蚂蟥的叮咬、狼蛛的侵袭,冒着疟疾的风险,为自然历史博物馆采集昆虫。这样一位瘦瘦小小的女性,穿一件风雨衣、一条麻布裤子,对舒适的居家生活不感兴趣。即使遇到所谓的食人族,还有近亲通婚的部落,也只会激发她的科学兴趣。和与她同时代的芙蕾雅·斯塔克(Freya Stark)一样,她靠写游记来补贴一部分开销。旅行生涯结束后,她为博物馆捐赠70000号昆虫标本,其中许多是科学上首次发现的。他们最起码能做的就是用她的名字为其中的几种昆虫命名。

辛西娅·朗菲尔德——绰号“蜻蜓夫人”——来自一个拥有大量土地的爱尔兰家庭,他们家在科克郡的玛丽堡有一座豪宅。也许她的解放一刻来临,是在爱尔兰革命党把这幢房子烧毁的时候。她同时决定为了昆虫,冒险勇闯世界上那些看起来很有趣的蛮荒角落:南太平洋、巴西的马托格罗索,还有澳大利亚的腹地,更别提还有一次独自去乌干达考察了六个月。她的雄心壮志、穷极一生的热情,都献给了蜻蜓。即便如此,昆虫收藏家们都不怎么爱在蜻蜓身上费心,因为不像蝴蝶和甲虫,它们在死后颜色就会褪去。和她的朋友伊芙琳·奇斯曼一样,辛西娅·朗菲尔德也为自然历史博物馆采集标本,她把一件件精巧的物品用软包装纸包好,装进密封的盒子里,趁着高温潮湿还没毁掉它们,请送信人将它们寄走。不同于奇斯曼的是,她没有太多的写作天赋,她的贡献多半都被发表在专业的期刊里。但是她写的关于英国和爱尔兰蜻蜓的畅销书却滋养了人们对蜻蜓的兴趣,并且启发了其他一些更具生态学头脑的先锋人物,比如诺曼·摩尔和菲利普·科比特,来专攻蜻蜓研究领域。如今,就像蝴蝶一样,这些可爱的昆虫也稳坐在聚光灯下,有了它们自己的学会和记录项目。它们现在红极一时,成了观鸟人也关注的昆虫,你得拿着双筒望远镜去找。辛西娅·朗菲尔德活着看到了1983年英国蜻蜓学会成立的那一天,之后又活了八年,直到96岁的高龄。

辛西娅·朗菲尔德,绰号“蜻蜓夫人”

三位之中最知名的是玛格丽特·芳汀,尽管她的大多数名声是去世之后才获得的。“致也许还没出生的读者——我留下的这份记录,是关于一个永远也长不大的‘南地孩子’(位于诺里奇附近,是她的家庭住所)那狂野而无畏的一生,她此生苦甜参半。”她在自己保存了60年的旅行日记的开头处如是写道。她在特立尼达采集蝴蝶的时候猝然离世,随后将那数量庞大的收藏品,连带一个上锁的漆盒由诺里奇堡博物馆保管,按照她的嘱托,这个盒子直到40年后才能打开。时间一到,盒子就被适时地打开了,其中装的是她的日记,包括她与她忠实的向导——“矢志不渝的亲密朋友”,叙利亚人哈利德·内米(Khalid Neimy)的各段旅程的完整记录。可能正是他们这种在当时看来惊世骇俗的亲密关系,使得芳汀把这本日记封存起来。其中的精选部分被出版后成为一本畅销书《蝶丛之恋》(Love Among the Butterflies),不过那些期望读到一段异国他乡禁断之恋的读者肯定是要失望了。将芳汀推上漫游之路的是一场心碎的爱,她被一位自己几乎不了解却认定其就是“一生挚爱”的那个人拒绝了。因此,她与已为人夫的哈利德·内米的关系显然更像是兄妹之谊。

当博物馆的昆虫标本管理员诺曼·莱利(Norman Riley)在1913年见到她时,自己会不客气地将她描述为“破旧的斧头”。结果他却见到一个身材高挑、肤色苍白、害羞而极具吸引力的女人,浑身散发着多愁善感的气息。比伊芙琳·奇斯曼稍显(也只是稍稍而已)羞涩,她上身穿着一件男式的棉布格子衬衫,下着一条棉布条纹长裙,都缝上了额外的口袋,再配上一副棉质的露指手套,穿戴整齐就去追捕蝴蝶了。她拿着酒瓶小口啜饮着白兰地,以此在旅途中保持良好的状态。功成身退从来就不在她的考虑之中,并且她也终于得偿所愿。她死时手里还攥着捕蝶网,彼时年近八旬,在特立尼达的一个山脚下,某个炎热的日子里。

(来源:界面新闻)