在华兹华斯的故居做志愿者

二〇一六年夏,我完成了关于英国浪漫主义诗人威廉·华兹华斯(William Wordsworth,1770-1850)的博士论文,获得学位。毕业后常常忆及位于英国湖区格拉斯米尔(Grasmere)小村中的诗人故居“鸽舍”(Dove Cottage)以及在不远处的圣奥斯瓦尔德教堂墓园(St. Oswalds’ Churchyard)里安息着的诗人。在英国每当论文思路不清时,我便坐上五五五路巴士,到“鸽舍”下车,在花园旁小站片刻,读着花园木栅门上挂着的小石板上华兹华斯的诗行“你只要觉得倦怠,/要休息双翅就请到这里来,/这安全的所在,像圣地不染尘埃”(谢耀文译),看着花园里挂着“名牌”的花草,想象他与妹妹多萝西·华兹华斯(Dorothy Wordsworth,1771-1855)当年在此的忙碌与笑语。然后步行至圣奥斯瓦尔德教堂,沿着一旁的罗莎河来到诗人的安息地。河水安静地流淌,是诗人一生追求的平静,亦抚慰着我,这位诗人的信徒。墓碑旁的紫杉树是诗人当年手植。我站在紫杉树下怀望着他与他的诗行,一如华兹华斯曾经站在剑桥大学的老树下想望着斯宾塞与他的诗行。二〇一七年夏天,我回到英国湖区,给“鸽舍”写了邮件。我在那里做志愿者的申请很快收到了肯定的回复。

鸽舍(Dove Cottage)

“鸽舍”坐落在英国湖区的格拉斯米尔村子的尽头处,一七九三年之前的名字是“鸽子与橄榄枝”(Dove and Olive Bough),是一座建于十七世纪早期的客栈。一七九三年之后客栈关门。华兹华斯与妹妹自一七九九年十二月二十一日住进来,直到一八〇八年因家庭的扩大搬离,共在此居住近九年的时光。“鸽舍”既非房舍原名,亦非华兹华斯对它的命名。“鸽舍”作为此房的名字第一次出现是在一八五一年当地的人口统计表上,但此后一直未被沿用。直到威廉·奈特(William Knight)于一八七八年出版的《华兹华斯诗歌中的英国湖区》(The English Lake District as Interpreted in the Poems of Wordsworth)中,“鸽舍”才再次出现。继而在一八九〇年,斯托福德·布鲁克(Stopford Brooke)用“鸽舍”作为书的题目。作者与其弟威廉·布鲁克(William Brooke)组织并参与了民间筹款购买“鸽舍”并在此建立作为诗人华兹华斯故居的工作。一八九〇年十月购买程序完成,“鸽子与橄榄枝”客栈几经转手最终成为全世界游客与读者可以一访的文学圣坛——“鸽舍”。一八九一年,华兹华斯的侄孙女,时任牛津大学玛格丽特夫人学堂院长的伊丽莎白·华兹华斯(Elizabeth Wordsworth,1840-1932)在其著作《威廉·华兹华斯》(William Wordsworth,London: Percival and Co., 1891)中写道:

“鸽舍”,一座与任何劳动者的住处一样简陋的房舍,依然立在路旁,靠近湖畔。花园……或许那里还可以找到华兹华斯种下的花草植物。就在去年,他种的“春白菊”还在。

此后,“鸽舍”声名日显,在英读书期间,我多次循名而来。

华兹华斯安息地

与同位于湖区的诗人出生地考克茅斯的大房子以及诗人后来所居住的“瑞德山庄”相比,两层楼的“鸽舍”确实简陋无比。一楼进门便是餐厅,在当时从餐厅的窗户可以看到绿草地、大路与湖水。不过,现在湖水与路都被周围的建筑物挡住了。走过餐厅便是一个小卧室,即多萝西的房间。再往里走,是厨房和他们自制的冷藏室。二楼有两个房间与楼下餐厅的朝向一样,皆可以看到窗外的路与湖。餐厅正上方那间是主客厅,旁边是诗人的卧房。厨房正上方是杂物间和一个特别小的房间。多萝西在小房间的墙壁上贴满了当时的报纸,后来这个小房间成了华兹华斯的孩子们的卧室。在今天,那些十八世纪末十九世纪初的报纸依然清晰可读。兄妹入住后,购置家具,同时,多萝西手工制作了一些椅垫、窗帘等,一点一滴打造自己的家园。兄妹两人将房前的空地开辟成一个小花园,种植花草,筑建凉亭。兄妹两人或在那里劳作,或读书、写作。多萝西的《格拉斯米尔日记》记录了兄妹生活的那些日常。

花园门栅上的石板

我在“鸽舍”的志愿者工作主要分为三个部分:诗人故居“鸽舍”、旁边的诗人博物馆以及博物馆旁的杰尔伍德中心(Jerwood Centre)。第一部分“鸽舍”的工作琐细而重要。在游客到来之前摆放多萝西的日记,检查房中摆设是否一切正常;为游客打开总是关着的屋门;跟随自由游客,以备游客困惑时为他们解疑。

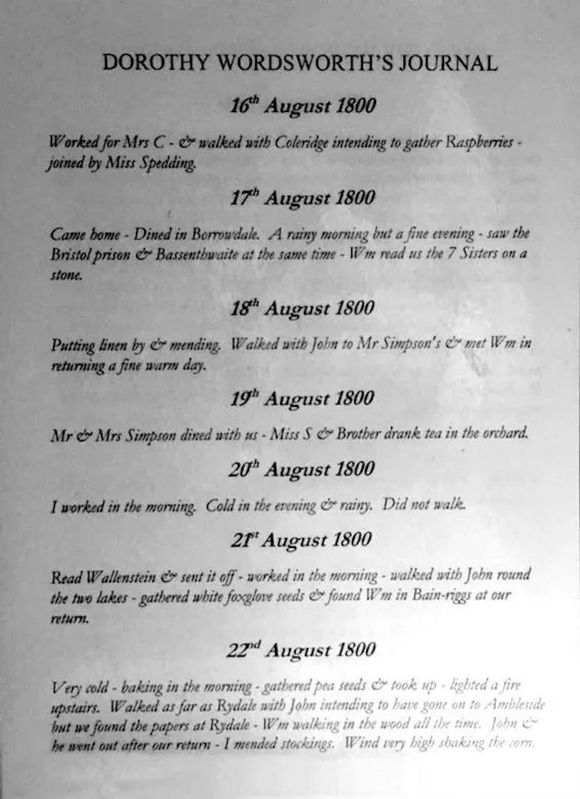

在清晨摆放对应时日的多萝西·华兹华斯的《格拉斯米尔日记》。它可能会是一八〇〇年的八月十六日,也可能是一八〇二年的八月二十九日。多萝西记录的兄妹俩在“鸽舍”的生活日常让所有来访者可以在想象与对比中克服横亘在古今中间的历史感。两百多年前的同一天可能有着相同的天气,天一样蓝,鸟鸣同样悦耳,或者也许是相似的雨天。为了给常常外出的哥哥回家时多些欢乐,多萝西自一八〇〇年五月开始书写以“鸽舍”为中心的兄妹生活。这部分日记一直记到一八〇三年一月,兄长与他们的童年好友玛丽·哈钦森结婚后不久。这部分日记被后人整理为《格拉斯米尔日记》出版。其中不仅记录了兄妹生活的日常,还详细描写了华兹华斯创作的过程与状态。从这本日记中可以寻得兄妹两人一起读爱德蒙·斯宾塞、威廉·莎士比亚、约翰·弥尔顿、威廉·考伯等诗人作品的片段,亦能感受到多萝西种花种草、做饭煮茶等家庭日常的喜悦。她的日记是华兹华斯在诗中所提倡的“简朴的生活,高尚的思想”(plain living and high thinking)的化身。听着敲门声跑去开门的我,常常会在一瞬间恍惚,想到为华兹华斯开门的多萝西肯定也是一样的匆匆与喜悦。

“鸽舍”展示的多萝西日记

英国的夏天一般只有十几度,雨天时更冷。一八〇〇年八月二十二日,一个周五,多萝西在日记中写“很冷,在厨房里烘焙”。故居厨房至今终年需要生火。在检查厨房壁炉里的火时,我突然感到,燃烧的火焰、火边的水壶、旁边的座椅,是华兹华斯在无声中对我们诗思的触发。凡读过那首《私谈》(Personal Talk)的,谁能不想起他坐在壁炉旁听火焰“噗噗”与水壶低吟的画面——“且听火焰噗噗。/又或水壶浅吟低唱”(“And listening to the flapping of the flame./or kettle whispering its faint undersong”)?即使没有读过,这还原的画面也似乎在邀请每一位来客奉上想象,用心倾听,听诗人、火焰与水壶跨越时空的吟咏。

餐厅壁橱里陈列着故居工作人员的阅读书目。有通俗易懂的如杭特·达维斯(Hunter Davies)写的诗人传记,亦有学术性很强的如史蒂芬·吉尔(Stephen Gill)写的诗人传记,还有华兹华斯的诗歌集、多萝西的日记,等等。我突然明白为什么听每一个导游的讲解,皆有一种身在课堂的感觉。一首诗的创作背景与接受情况、一幅画的背后故事等在他们而言皆可信手拈来。导游玛丽安·维沃斯(Marian Veevers)是当地著名的作家。她于二〇一七年出版的对比多萝西·华兹华斯与简·奥斯丁的新书《简与多萝西:真实版的理智与情感》,兼具知识性与趣味性。她采用宏观视野,微观叙事,使著作生动幽默。这些皆来自她多年导游工作中的阅读与思考。我在“鸽舍”遇见她,在餐厅中后来加宽的窗户旁与她合影。就是这扇窗,华兹华斯兄妹曾透过窗外树叶的间隙看不远处的湖水。多萝西在日记里记录自己曾在夜里透过这扇窗看到了如雪一样的月光。这个片段让我想到张若虚在《春江花月夜》中所写的“月照花林皆似霰”。隔了十几个世纪,隔了万水千山,张若虚与多萝西在同一轮月中看到了雪,很难不让人讶异感叹那诗心诗眼。

“鸽舍”厨房的壁炉

餐厅里挂着一幅华兹华斯家曾经的宠物狗“胡椒”(Pepper)的画像。那是著名小说家沃尔特·司各特(Walter Scott,1771-1832)来湖区拜访华兹华斯时送给华兹华斯家的礼物。那间狭小的餐厅,走过多少我们熟悉的名字的身影!柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge,1772-1834)、查尔斯·兰姆(Charles Lamb,1775-1834)与姐姐玛丽·兰姆(Mary Lamb,1764-1847)、托马斯·德·昆西(Thomas De Quincey,1785-1859)、化学家汉弗莱·戴维(Humphry Davy,1778-1829)等都曾在这狭小的餐厅里与华兹华斯兄妹就餐,闲谈日常,读诗,讨论诗文创作;他们还一起爬附近的高山,感受自然之美。居住在十三英里之外凯西克小镇的柯勒律治,曾在很多个清晨与深夜敲门,只为与华兹华斯兄妹二人分享自己刚刚写出的作品,然后再徒步回去。如此想象中,叩门与开门于我之意义便超越了繁琐。

二楼的客厅里有一把椅子、一座挂钟、一个壁炉和一张长沙发。椅子在窗边不远处,朝向窗外。这把椅子与故居内的很多曾经属于华兹华斯家的家具一样,因为年代久远已经不再结实。所以,游客不能碰,也不能用。那把看似沉默无声的椅子让我想到了一八〇二年六月二日,多萝西在日记中的描写。那是一个雨天,忙碌了一天的华兹华斯兄妹从外面回到屋中。也是这个客厅。多萝西坐在窗边的椅子上,华兹华斯的手搭在她的肩上,兄妹两人在“沉默”与“爱”中度过了“幸福的一个小时”。熟悉多萝西日记与华兹华斯诗歌的工作人员尽可能还原着兄妹两人当时的生活情景。现在的椅子是不是那把椅子已经不再重要,重要的是自母亲去世后便被分开的兄妹在十几年后终于相聚,并且重建了失散的家园。母亲去世时,华兹华斯只有八岁,不满七岁的多萝西被送去亲戚家,由亲戚家的女眷养育。五年后,父亲去世,华兹华斯兄弟四人被送去不同的亲戚家寄养。在亲戚的资助下,华兹华斯于一七九一年完成在剑桥大学的学业。毕业后,四处流浪,无处安身。经济上的困窘一路相随。多年的寄人篱下,流离失所,使华兹华斯兄妹特别渴望能有一个家。“鸽舍”对于兄妹的意义重大,这不仅是一个安居之处,这里的安静、美丽与快乐、温情还安定了兄妹游荡多年的心,“就在这里,这里就是天堂”(华兹华斯《安居格拉斯米尔》)。华兹华斯兄妹与他们的小圈子,柯勒律治、哈钦森姐妹、约翰·华兹华斯在这里相聚,宛如在只属于他们的伊甸园。他们如亚当一样为自己乐园内的一切命名。“约翰的树林”、“玛丽的角落”、“爱玛的山谷”(华兹华斯在诗中称妹妹为“爱玛”)等等,他们命名的地方至今依然被如此称呼着。他们在石头上刻下自己的名字,那块闪亮着年轻灵魂的激扬的大石现如今依然安静地立在“鸽舍”旁边,供游客以及他们诗歌的爱好者去触摸、观望与想象。这样的安稳带给华兹华斯的是喷薄欲出的创作力,他最伟大的作品几乎都创作于这里。

想到他的诗歌,我的视线已经从椅子转移到那个长沙发处。沙发上放着叠得整整齐齐的多萝西织的方巾。在英国,几乎每个人都会吟诵“我独自游荡,像孤云一朵”(I wandered lonely as a cloud);在中国,所有知道华兹华斯的人,亦熟知这一句,出自著名的《水仙》。这首诗的最后一节中,华兹华斯写“从此,每当我倚榻而卧,/或情怀抑郁,或心境茫然,/水仙呵,便在心目中闪烁——/那是我孤寂时分的乐园”(杨德豫译)。其中的“榻”在原文中是“couch”,即长沙发,就是我眼前的这具。正是在这具长沙发上,郁郁独卧的诗人想起两年前在奥斯湖畔看到的金黄色舞动的水仙花。心与之共舞,笔端生花。自一八〇四年写就至今,在世界诗歌史上,华兹华斯的“水仙花”在永远地舞动,一如当时照亮诗人的心,于不觉中唤醒无数个读者的想象力。读了这首诗,看到水仙花,看到故居中的长沙发,这思绪怎能不飞到两百多年前的画面。我想,故居的工作人员应当也是想到了这一点的,所以,长沙发的上方便是与创作时间相去不远的诗人肖像。

客厅旁边是诗人的卧室。卧室里有一张床,床边挂着华兹华斯的护照以及读书期间与大学毕业之初去法国的签证页;还有一张小桌,桌上是华兹华斯当时的旅行箱。华兹华斯在大学的第三个暑假与同学罗伯特·琼斯徒步穿越阿尔卑斯山去法国。在路上见到了革命时期法国人的意气风发,赶上了巴士底狱推翻一周年的欢庆。那时的所见所闻激发了华兹华斯对自由、平等、博爱的热情,焕发了他对人性的希望。于是大学毕业后他独自返回法国,在巴士底狱前,看风逗弄着灰尘。与不同人的交往影响了他对革命的认识,带来了思想的转变。我试着想象二十与二十一岁的诗人在花环、欢呼、流血、贫困中的内心与眼神、思绪与脚步。破旧的行李箱与简单的行李让我试着体验他那时的贫穷与富有。床上的棉被贴着一个“fragile”(易碎、易坏)的标签,行李箱的盖子已经塌陷。然而,就如华兹华斯在自传长诗《序曲》的第六卷中对想象力的惊叹之语,想象力能给我们一个神奇的世界。那些易碎、易朽之物可轻易为想象力安上翅膀,带我们跨山越水,打破时间与空间的限制。

离开诗人的卧室,我来到杂物间。那里挂着柯勒律治和托马斯·德·昆西的肖像。这两个人与当时的华兹华斯有着千丝万缕的联系。他们之间或是由友情所系,或是由敬仰所驱,只是关系本身已经成为英国浪漫主义史上不可缺的一笔。柯勒律治与华兹华斯在英国西部相识,一见如故。两个人的友谊在一七九七年的夏天促成了被认为是英国浪漫主义开端的《抒情歌谣集》的诞生。一八〇〇年春夏之交,柯勒律治追随华兹华斯兄妹,从萨默塞特郡迁至格拉斯米尔十三英里外的凯西克。他是“鸽舍”最常来的客人,与华兹华斯及其家人关系甚笃。虽然后来因为误会,两人友情不如从前,但至少在“鸽舍”的这八年多的时间内,两人的关系可谓是文坛佳话。他们的来往促成了华兹华斯很多重要作品的问世。华兹华斯的自传长诗《序曲》便是献给柯勒律治的作品。在他的肖像中,在柯勒律治闪光的眼睛里、闪亮的额头上,我看到了尚未被鸦片吞噬的年轻诗人的活力与智慧。鸦片一词把我的目光引向同一房间里的另一个瘾君子德·昆西的肖像。他以《一个英国瘾君子的自白》而闻名。他比华兹华斯年轻十五岁,因为喜欢华兹华斯的诗歌,在牛津大学读书的时候便开始拜访、追随华兹华斯。十八岁的他在书信中表达了对华兹华斯诗歌不可遏制的热爱,以及那些诗歌对他内心的疗愈。他羞怯地表达想得到华兹华斯友谊的愿望。在后来的《湖区诗人回忆录》中,德·昆西描写了还在牛津大学读书的自己去“鸽舍”拜访华兹华斯的紧张与兴奋。他曾一度走到门口,没有勇气敲门,最后终于鼓足勇气敲响了那扇门,从此走进了华兹华斯一家。德·昆西的肖像在这里不仅仅是因为他是“鸽舍”的常客,与华兹华斯关系密切,还有他故。一八〇八年五月,华兹华斯因为家庭扩大、“鸽舍”拥挤而不得不离开时,他与房东的租约还有六年余期。于是,一八〇九年十月,德·昆西搬进那里,一住便是二十六年。他搬进去之前一车车运书的故事,在格拉斯米尔依然还有人谈起。

德·昆西肖像旁边便是贴着很多报纸的小卧室。那里住过诗人的女儿朵拉,儿子约翰、托马斯。德·昆西与小托马斯感情至深,那种感情流溢在他写给小托马斯一封封字迹规整的书信中。小托马斯六岁因病夭折后,据说德·昆西连续很多个夜晚去他的墓碑处,与他说话。我站在多萝西贴的当时的报纸前,想象着德·昆西是否也曾在这个住过托马斯的房间来回几番。于是在想,或许把他的肖像放在那里,最合适不过了。

故居里的家具不多,如兄妹在时一样清俭。但每一物件,人与动物的肖像,花草“名牌”上的多萝西日记摘抄,这些都是一行行的诗句。如华兹华斯当年所实验的那些诗句一样,简单、真实、生动且富有哲思。

在故居的志愿者工作接近尾声时,我遇见了一位日本的七旬老妪。她边走边低声吟诵华兹华斯的诗歌。我为她打开通向花园的那扇门时,她告诉我她小时候背了很多华兹华斯的诗歌,说现在来到这里,在诗歌产生的地方,那些诗句便不自觉出现在她的脑海中,不得不吟之。看着她闪光的眼神,我觉察到了未随岁月逝去的热情。关于如何永远年轻,永远热泪盈眶,我在她身上看到了一种答案:在路上,读诗。

***

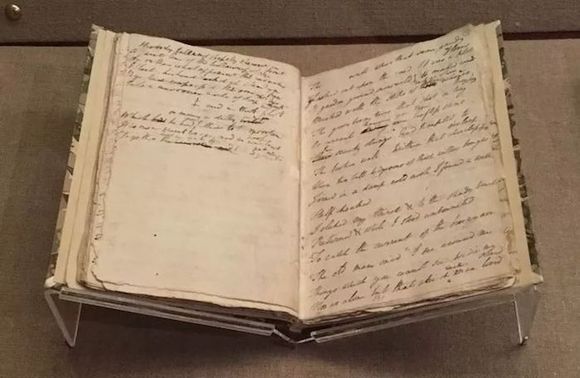

我的第二部分工作是在华兹华斯博物馆,主要负责二楼展室。踏过结实的木板楼梯,我来到博物馆展室内。展室主要按照时间顺序,突出华兹华斯一生中重要的几个阶段,并辅以文字和有声诗文。华兹华斯生平对面的墙壁上是与他相关的一些同时期的诗人、作家等,比如柯勒律治、德·昆西等等。除此之外,展室内还有华兹华斯以及家人的衣饰、壶具等个人用品专柜。墙壁上有华兹华斯的巨幅肖像。华兹华斯家人用品专柜旁展出的是可以看到诗人鞋子的“最全身”的一幅巨型肖像画,由著名的英国皇家院士,肖像画、风景与古典历史题材主题画家亨利·威廉·皮克斯吉尔(Henry William Pickersgill,1782-1875)所画。博物馆内有包括华兹华斯诗歌手稿与多萝西日记手稿在内的重要手稿。看着这些现代的储存与展览技术,我不觉生出对代代华兹华斯文化遗产保护者的敬意。

华兹华斯博物馆内的华兹华斯诗歌手稿

“华兹华斯博物馆”的筹建构想是第一代华兹华斯信托(the Wordsworth Trust)成员爱德蒙·李在一八九一年再版《多萝西·华兹华斯:一个妹妹的爱》时于附录中透漏的。“鸽舍”成为诗人故居前,是李的房产。他对“鸽舍”的购买也是缘自儿时对华兹华斯诗歌的热爱。他在同一个附录中表示,为了公众的利益,他愿意牺牲自己对故居的私爱。一九三〇年,华兹华斯信托购得“鸽舍”旁边的“塞克赛德”(Sykeside)。第一家华兹华斯博物馆便选址在那里。一九三五年八月,由当时的桂冠诗人约翰·马斯菲尔德(John Masefield,1878-1967)为华兹华斯博物馆开幕。塞林科特教授(E. De Selincourt,1870-1943)发表了开幕演讲,致谢华兹华斯的嫡孙,已故的戈登·华兹华斯(Gordon Wordsworth,1860-1935)捐献的诗人手稿、家庭信件。那也是博物馆最早的藏品之一。塞林克特在“鸽舍”附近安家,用了六年的时间整理那些手稿与信件,直到去世。华兹华斯信托于一九七六年购得“鸽舍”附近的旅馆“马车房”,改建后,作为新博物馆于一九八一年正式开幕。一直到今天它都在迎接着来自世界各地的游客,以最生动、形象的方式向世人展示着华兹华斯的生平与创作,他的时代以及与他同时代的那些伟大的灵魂。博物馆出口处的走廊以华兹华斯曾经写过的诗句“伟大的人物曾经在我们中间诞生”(顾子欣译)为题,展挂着威廉·葛德文、约翰·赛尔沃(John Thelwall,1764-1834)、雪莱等十九世纪伟大的思想家、政治家与诗人的肖像。在这些“伟大的人物”的注视下离开博物馆,真是莫大的荣耀。回望,在博物馆,步步都有诗文相随,历史感消融于俯仰之间。二〇一八年夏,我再去博物馆做志愿者的时候,巧遇了英国著名演员马克·查诺克(Mark Charnock)。他在博物馆展室的最后一个橱窗内因看到华兹华斯《达顿河诗集》中的最后一首以“追思”为题的十四行诗而驻足许久。这首诗中的“你长流不息,永远滚滚滔滔”(杨德豫译)是他父亲去世时朋友的献词。在此之前,他一直不知道这句诗出自何处。“你知道,”他对我说,“回到家再看到这句话时我便有不一样的感受了。”

1935年开幕的第一家华兹华斯博物馆的二楼

时间再回到二〇一七年夏,来到我作为志愿者的最后一个部分——杰尔伍德中心。这个中心建在博物馆旁边,二〇〇五年由诺贝尔文学奖获得者、爱尔兰诗人谢默斯·希尼开幕并且做了演讲,演讲中他就华兹华斯诗歌对他的影响表达了对诗人的感激。杰尔伍德中心收藏了百分之九十的华兹华斯与多萝西的手稿与书信。它的阅览室中存放着很多浪漫主义时期其他作家与诗人的“初版本”作品。而且阅览室不仅在每年都会有来自全世界各地的学者去查阅资料,或是做与华兹华斯及其他浪漫主义诗人相关的演讲,而且也有世界各地大学的学生与老师到此体验、学习,看华兹华斯的亲笔信,去触碰两百多年前的诗集与手稿。早在一九〇〇年,“鸽舍”刚开放不久,华兹华斯博物馆还在筹建中时,威廉·奈特就曾在其对“鸽舍”长达四十页的介绍中称,“鸽舍”可以是学生和学者来学习和研究的地方。这种精神在故居开放后的一百多年中一直延续。从“鸽舍”到博物馆再到二十一世纪建成的现代建筑杰尔伍德中心里,从来不乏学习者。

杰尔伍德中心外观

我工作的那个下午,馆长杰夫·考顿先生正在给美国一所大学的学生与老师讲解与展示两百多年前书本制作的方法、书信邮寄的方式以及华兹华斯与柯勒律治的首版《抒情歌谣集》。我看到了十八世纪末的信纸上用光才能映出的王冠;了解了那时纸张之贵,以至于信纸的正面反面角角落落都写满了字;更惊奇地知道了,在那时邮费是由收信人付的。那些大学生们小心翼翼地托着《抒情歌谣集》的初版,我能看到他们双手的颤抖,眼睛里的激动与喜悦。我听见他们私语说,回到美国要开始用信纸写信,要读诗歌。虽然已不是第一次经历这样的画面,我依然很受感染。华兹华斯年轻时曾经在给朋友的信中表达要做一名“师者”般诗人的愿望。看着这些学生,我深切地体会到诗人教给我们的不止是诗歌及其中的情怀,更多的是感受与认知世界的方式。若诗人亲见这一幕,也会备感欣慰,他就是当之无愧的“师者”。

信纸上的王冠

二〇一七年夏天志愿者工作结束时,我非常恋恋不舍。于是,二〇一八年夏天又回到了那里,继续志愿者工作。两个夏天的工作经历让我认识到那里工作的辛苦与意义。我每次见到馆长时,他总是匆匆忙忙,异常忙碌。我想,或许也是因为如此,我们每次在那里的体验才如此完整,有诗歌、文化,也不缺风景。有次,在博物馆中碰见馆长考顿先生在核查一些文物。看见我,他说:“谢谢你加入我们。”他步履如此匆忙,我来不及回谢。我要感谢他们让我得以对诗人表示感激与敬意,使我可以为自己与别人存储美好的回忆。这些回忆,说不定就是华兹华斯在《丁登寺赋》中所言“未来岁月中滋养生命的食粮”(life and food for future years)。

(来源:界面新闻)