漫谈《流浪地球》:家国天下的温情叙事背后,究竟隐瞒了什么?

在2019年的农历元月初一,《流浪地球》的制作班底在电影市场中以一部并不常见的太空题材类型片重新燃起了观众对中国商业电影的信心。虽然放映版中的瑕疵时时透露着这部电影艰辛曲折的制作过程,但基于成熟的好莱坞叙事风格与稳定的视觉特效制作,《流浪地球》仍然获得了市场与舆论的双重肯定。一度无以为继的资金支持,以及主演放弃片酬亲自注资的举动,都被结构为了一场中国电影人忍辱负重,重启科幻电影风潮的集体主义神话。

与制作背景中的集体主义神话相对应,在电影情节的内部,无论是整个人类社会逃离地质灾难的主线索,还是主角家庭成员之间的伦理副线索,最终都汇聚在了超越个别个体与特殊家庭/国家的全人类的普遍集体团结之中。仿佛隐约之间,《流浪地球》唤起了一种潜藏在当代中国人心底,也未曾被时代变化所抹去的国际主义情怀。据说这种情怀甚至以“天下”的名义穿越了历史,成为潜伏在中华文明之中的一条内在线索。其在当下的复苏,正意味着日益强大的中国有决心,也有能力走出国门去参与全新的国际秩序,继承贯穿东西方的普遍主义理想。然而对《流浪地球》的这种昂扬解读,不得不面对的是一条横在科幻虚构与社会现实之间的难以跨越的鸿沟。

“星际国际主义”究竟隐瞒了什么?

对于《流浪地球》这部电影的解读来说,关键性的症候恰恰位在于电影情节所处的虚构与观众身处的社会现实之间无法弥合的脱节之中。在为《流浪地球》中所展示的国际主义团结所凝聚的伟大力量欢呼雀跃之前,我们绝对有必要冷静地思考:在什么样的一种前提之下,这种国际主义团结才有可能被想象?

首先的问题是,我们该如何“阅读”一部科幻设定下的灾难题材电影呢?根据罗兰·巴特的观点,在现代社会的历史现状中,真正的理智著作反而是那些“不敢再说出自己名称的副文学”。 也就是说,对现实生活的诚实反映已经不再出现于主流文学甚至是学术著作中。他们如今只能栖身于曾经被主流所不齿的科幻文学、奇幻文学、推理文学等等的亚文化作品内。但对包括科幻作品在内的副文学中的这种“理智”不可能从文本的字面表象中直接揭示。

为了理解这一点,绝对有必要动用精神分析的理论资源。文本的政治化,文本与现实(或者用詹明信的术语,亚文本)间的关联,并非隐藏在文本直接呈现的内容之中。相反,它们隐藏在文本的“政治无意识”之中,隐藏在那些文本想要隐瞒,却因为文本的前提而不得不暴露的内在矛盾之中。

因此,我们不是去发现文本在它自身的封闭自足中“说出了什么”,而是要寻找文本在它未被完成的位置上“隐瞒了什么”。这种精确地定位于阿尔都塞意义上搜寻断裂的“症候阅读”方法当然不仅仅适用于文学,其完全可以推而广之应用于一切文化产品。

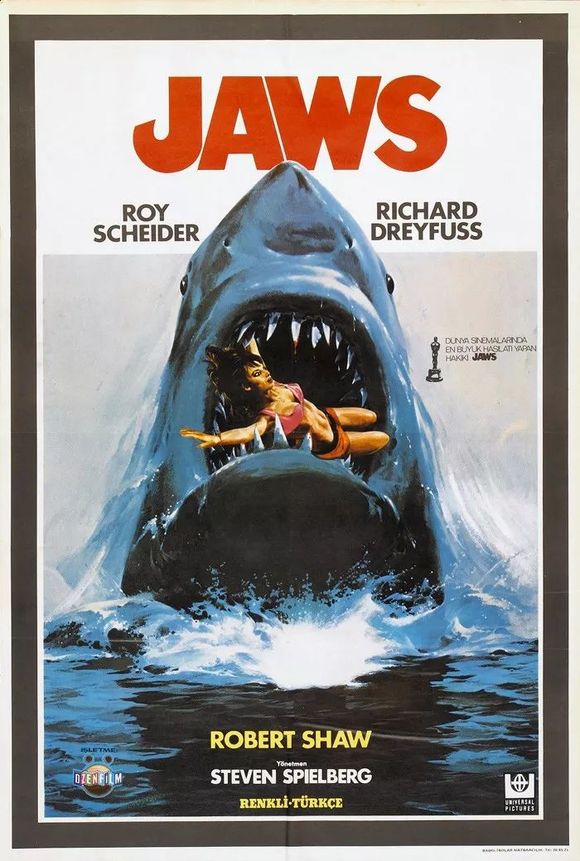

《大白鲨》电影海报

这样的问题将我们带到了《流浪地球》与经典好莱坞灾难片的同构性面前。较为早先的《大白鲨》与较晚近的《2012》(还有一部经常被遗忘但在此无法忽视的1988年的《天地大冲撞》)都是这一类影片的杰出代表。它们的情节基本都可以概括为角色克服分歧,团结一致战胜某种从我们的社会外部轰炸我们的自然灾害(残暴的野生动物、地质或是天文灾难,甚至连“异形”的形象都可以被定位在这个系列的模糊边界上,代表着从外在灾难向内在分裂过渡的模糊地带)。有趣之处在于,这种电影似乎总是在引诱观众对情节中出现的灾难进行隐喻解读,同时却又拒绝为其隐喻内涵的根本所指提供明确答案。

关于灾难片,最奇特的传闻无疑是菲德尔·卡斯特罗曾经盛赞《大白鲨》,他将之解读为象征着美国底层一般群众抵抗大资本家对他们的吞噬的优秀“共产主义作品”。抛开卡斯特罗的解读,大白鲨还可以象征许多其他不同的形象:经济危机、生态灾难、核武器、战乱、移民……全部这些解读都会为影片赋予完全不同的隐喻内涵。也正因如此,齐泽克将《大白鲨》称作标准的“意识形态电影”,可以说灾难片通过灾难形象捕获了某种模糊的却又现实的焦虑,并在一个虚构甚至是完全幻想的场景中以一种想象性的方式将之解决。在这种意义上,虚构灾难的提出本身就在提供对现实焦虑的一种解决方案。

现在回到《流浪地球》上来,我们就可以清楚地看到,恒星衰退所引发的一场巨大生态/地质灾难反过来在情节中起到了积极作用:正是因为灾难的降临,地球上的人类才终于抛弃成见与对立,向着共同的目标行动。这种带有施密特所谓“敌我划分”风格的社会组织形式(在与敌人相对抗的名义下将社会成员凝聚为一个集体),就是我们在推动地球飞向群星的浪漫狂想中所见证的那一种国际主义团结(只是施密特的敌我划分从社会内部的对立移置为了人与自然的对立)。而电影情节为了获得这种团结而付出了显而易见的代价,在这场彻底超越直观认知能力的灾难之中,人类社会的全部活动被化约为了单纯的生存斗争而不是现实的多元决定的政治-经济-文化网络。

《流浪地球》里的“地下城”

影片前半部分展示的地下城生活浮光掠影中,全部生产活动都围绕“流浪地球”计划展开,全部产品被投入以推进工程而不产生积累;原作小说中着重描写的政治斗争几乎被删减殆尽;更惊人的是电影对地下城社区文化生活的描写显示出了毫不掩饰的想象力匮乏:从节日装饰到电子游戏,大量“复古怀旧”视觉要素无机堆叠(这里显然是对《银翼杀手》视觉风格的模仿)。这种堆叠有如在一开始的课堂场景,“学生”机械复读的课文一般流于表面,仿佛地下城文化风貌完全停滞在现实的21世纪初。没有任何新内容得以生产,只剩下徒有其表的怀旧情绪。产生进步的只有技术,没有文化。更近一步对现实复杂性的回避也切断了《流浪地球》通往现实的肯定性路径,如今“现实”只能作为一种被拒认、被压抑的症状,出现在对它的进一步解读之中。

直面危机,重新寻找解决方案

有人也许会说,“电影只是对现实的想象性反映,为了便于观众接受,适当的简化是必要的。”这样的辩护自然有一定道理,但一些对象被简化排除,往往并非由于其“过于复杂”,而更是因为他们提示着电影叙事合理性之下蕴藏的固有矛盾。电影叙事中化约这些矛盾的尝试,反而会轻易地将其暴露,而这恰恰就是电影的“政治无意识”。把握这些被化约,被掩盖的对象正是理解虚构电影作品的现实意义的钥匙。于是接下来的问题是,我们究竟要如何把握在《流浪地球》中以虚构灾难替换现实焦虑的移置过程中所遗失的东西?或者说,被压抑而缺失的现实对象是什么?

《红灯记》海报

为此我们需要回到这部电影的家庭伦理线索,并可能有些出乎意料地指出其与红色年代的经典电影《自有后来人》(更广为人知的是其京剧版《红灯记》)在家庭伦理主题上的平行性。无论《流浪地球》还是《红灯记》,故事都涉及到了传统血缘家庭与现代集体之间身份认同乃至利益分配上的张力:对于《流浪地球》来说,通过对父子矛盾的释怀与三代人对集体责任的无条件履行甚至父亲角色的自我牺牲,血亲间的情感纽带超越了特殊家庭认同,被重新安置在了集体主义的“人类大家庭”中。

而对于《红灯记》而言,同样的从家庭到集体的身份认同变化也出现在了脍炙人口的“痛诉革命家史”情节之中(对应京剧版本中“血债定要血来偿”唱段)。李奶奶、李玉和与铁梅三个完全没有血缘关系的角色通过对无产阶级身份的认同以及对革命事业的忠诚建立了坚不可摧的联系。两者的不同在于,推进身份认同向着非血缘新家庭与集体主义变化的根本动力,已经在从红色时代向后革命氛围的转变之中发生了根本变化。在《流浪地球》中,被虚构的生态/地质灾难替换了陷入失语的《红灯记》中现实的阶级叙事。

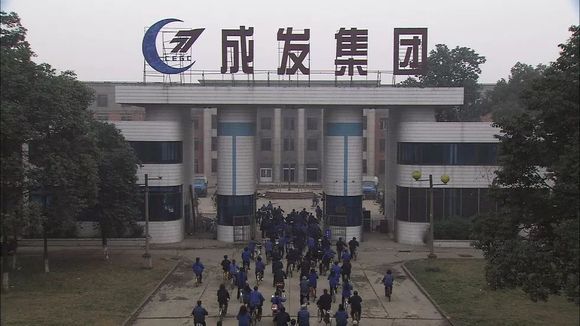

《二十四城记》里的420厂(成发集团)

在文艺作品进行虚构的框架之内,危机越来越多地呈现为从外部袭击我们的一系列无可避免的天灾,而不是经济系统的固有矛盾在社会内部制造的结果。伴之而来的,也是对责任的逃避与在现实中进行社会参与应对危机的失能。在当代中国,贾樟柯的影片《二十四城记》最为深刻地表现了这种相互关联的失语与失能。在这部半是虚构半是纪实的作品中,“扮演工人的演员”情感充沛的演出与现实工人的呆滞木讷产生了强烈的反差。而无论是现实的工人还是扮演的工人,在新市场秩序对国营420厂所代表的另一种现实可能性的全面胜利中,都彻底表现出了事不关己式的无动于衷。正是通过这种从现实目标向着虚构威胁的话语转型,一种在社会现实之中实现集体主义与国际主义的可能性同样被排斥到了电影文本想象力的边界之外。

吊诡之处更在于,《流浪地球》中虚构的全球生态/地质灾难并非完全没有一种明确的现实对应物。现代社会在其相对短暂的历史中不仅仅创造了前人难以想象的庞大生产力,更制造了生命演化历史上绝无仅有的生态灾难。根据一种生态马克思主义的观点,资本的不断积累必然建立在对自然资源的不可持续利用之上。资本盲目的自我循环运动与支撑着它的一切自然与社会根基之间,存在着最终不可调和的结构性矛盾。相比于周期性的经济危机,生态危机或许更有可能为资本主义经济体系敲响丧钟,但那对于人类自身来说也将是一场浩劫。也就是说,资本主义带来的生态危机应当是现实存在的。

正如前文所分析的那样,基于阶级叙事的对资本主义的批判,本应该是解除危机的起点,但却在冷战结束后的彻底的革命退潮中遭到压抑与驱逐。当代人类在意识形态领域遭遇的全球困局,恰恰是在资本主义霸权的自我合理化运动中,问题的解决方案已经被问题本身给排除出去了。而《流浪地球》恰恰就是这一困局的直接产物,这部电影已经把握到了生态/地质灾难的临近并意识到只有全体人类跨越国家、民族、语言、宗教与地域的界线达成普遍的联合才有可能应对灾难。然而在力图在现实中实现这一联合的阶级叙事早已失语。于是,电影只能通过将其感知到的现实危机移置为虚构危机,再借由想象性的解答缝合阶级叙事空缺所留下的断裂。

《流浪地球》剧照

所以,《流浪地球》的悲哀在于,它自身就是它试图去解决的那个问题的产物。在这种意义上,它与太空歌剧类型的科幻作品具有意识形态上的同构性。太空歌剧通过将资本积累的动力重新转译为太空探索的动力,在广阔的宇宙背景中为资本积累提供了充足的资源与市场,从而缝合了有限资源与资本无限增殖欲望之间的矛盾。它们都暴露了科幻文本创作中的一种想象力的缺失:我们能够想象与魔法无异的新奇技术与色彩各异的外星文明,乃至以上全部的彻底毁灭,但却总是无法想象一种前所未见全新社会制度。

好消息是,在当代,《流浪地球》与它所代表的科幻作品仍然没有放弃扬弃当下社会状况,也保留了现实中走出困境的希望。为了证明这样一种希望的诚挚性,《流浪地球》在虚构与现实断裂的症状中以否定性空缺的方式为我们指明了通向一种可替代世界的道路。或许借影片中的一个说法,这种希望,才是最珍贵的东西。

(来源:界面新闻)